-

摘要:

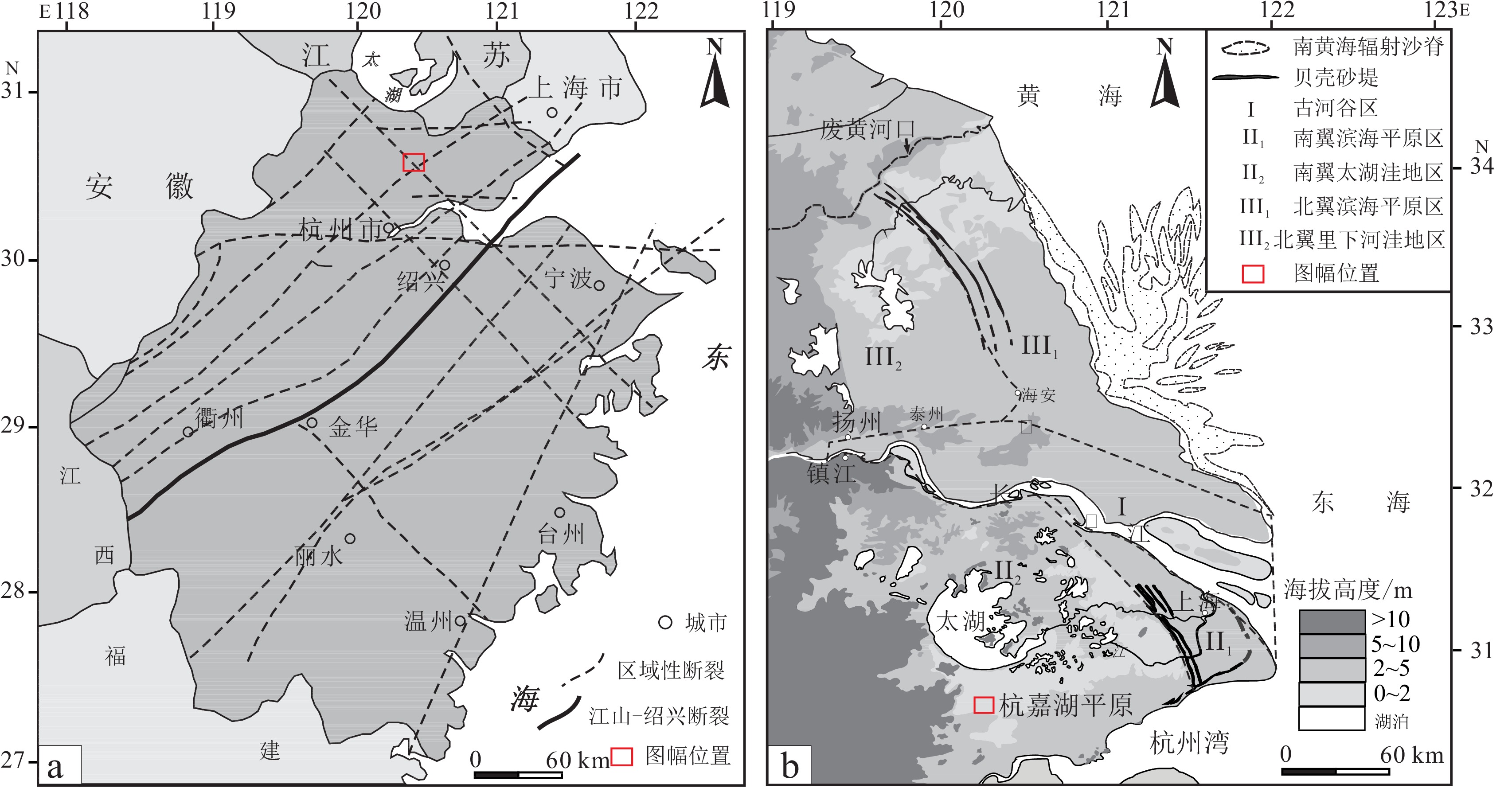

浙江乌镇幅(H51E008002) 1∶50 000区域地质图数据库综合采用遥感解译、槽型钻揭露、地质钻探和物探等多种调查手段, 查明了主干断裂的第四纪活动性, 详细总结了各地层单位岩性组合特征和时空分布规律, 恢复了工作区第四纪以来气候特征及海平面变化特征, 将末次冰期以来古地理古环境、海平面变化曲线重建与杭嘉湖平原古人类遗迹分布及迁徙特征相结合, 探讨末次冰期以来海平面变化对古人类活动及迁移的影响。图幅数据库包含5个地层单元、10个钻孔, 数据量约为 293 MB, 涵盖了浅表沉积物属性特征及第四纪松散层、隐伏基岩及断裂构造等多方面的综合信息, 充分反映了杭嘉湖平原第四纪沉积基底特征、地层结构及沉积环境演化特征, 丰富了长江三角洲第四纪研究内容, 为区域工程地质、水文地质调查提供了基础地质支撑。

-

-

表 1 数据库(集)元数据简介

条目 描述 数据库(集)名称 浙江省乌镇幅(H51E008002) 1∶50 000地质图数据库 数据库(集)作者 曾剑威, 中国地质调查局南京地质调查中心

刘 凯, 中国地质调查局南京地质调查中心

蒋 仁, 中国地质调查局南京地质调查中心

于俊杰, 中国地质调查局南京地质调查中心

李长波, 中国地质调查局南京地质调查中心

彭 博, 中国地质调查局南京地质调查中心数据时间范围 2016—2018年 地理区域 东经120°15′~120°30′, 北纬30°40′~30°50′ 数据格式 MapGIS, JPG, PDF, CorelDraw, Illustrator 数据量 293 MB 数据服务系统网址 http://dcc.ngac.org.cn 基金项目 中国地质调查局地质调查项目: “钦杭成矿带德兴—歙县地区地质矿产调查”(DD20160038)和“长江三角洲沪宁杭地区区域地质调查”(DD20190043) 语种 中文 数据库(集)组成 1︰50 000地质图库和图饰图廓。地质图库包括地质面实体(沉积岩)、地质界线、第四系等厚线、钻孔信息及柱状简图、岩性花纹、各类代号等。图饰图廓包括第四纪综合地层柱状图、分时岩相古地理图、古地理位置图、浅表沉积物剖面图、钻孔联合剖面图、古人类遗迹特征、塘栖—乌镇断裂活动性、图例、接图表、责任签栏、引用格式等 表 2 1∶50 000乌镇幅地质图数据库要素类和对象类一览表

数据类型 实体名称 标准编码 实体个数 数据类型 基本要素类 地质体面实体 _GeoPolygon 974 Area 地质(界)线 _GeoLine 2414 Line 钻孔 _Drillhole 13 Point 照片 _Photograph 400 Point 河、水库岸线 _Line_Geography 2939 Line 综合要素类 标准图框(内图框) _Map_Frame 4 Line 对象类 沉积(火山)岩岩石地层单位 _Strata 5 ACCESS 面状水域 _Water_Region 从地理底图中提取 ACCESS 图幅基本信息 _Sheet_Mapinfo 1 ACCESS 表 3 全新世沉积岩地质体面实体属性表

序号 数据项名称 标注编码 数据类型 内容描述实例 1 地质体面实体标识号 FEATURE_ID Character AH51E008002000000005 2 地质体面实体类型代码 FEATURE_TYPE Character alQhzh$3st 3 地质体面实体名称 GEOBODY_NAME Character 全新世镇海组上段灰黄色

粉砂冲积4 地质体面实体时代 GEOBODY_ERA Character Qh$3 5 地质体面实体下限年龄值 GEOBODY_AGE1 Double / 6 地质体面实体上限年龄值 GEOBODY_AGE2 Double / 7 子类型标识 SUBTYPE Interger 0 注: $代表上标。 表 4 钻孔属性表

序号 数据项名称 标注编码 数据类型 内容描述实例 1 要素标识码 FEATURE_ID Character AH51E008002000000001 2 钻孔编号 ZK_CODE Character WZ01 3 钻孔深度 ZK_DEPTH Double 135.50 4 基岩或目的层孔深 ROCK_DEPTH Double 130.90 5 基岩或目的层岩性 ROCK_TYPE Character 风化层, 棕黄色, 较松散, 为火山岩风化堆积产物, 向下可见少量风化残留的火山岩残块。半风化层, 向下风化程度减弱, 岩性为灰紫色英安质晶屑凝灰岩 6 基岩或目的层时代 BASE_BED_ERA Character K@1 7 松散沉积层的年代 LOOSE_LAY_ERA Character Q 8 松散沉积层的厚度

LOOSE_LAY_THICKNESS Character 130.90 9 松散沉积层的岩性 LOOSE_LAY_LITHOLOGY Character 镇海组: 上部为灰黄色黏土质粉砂; 下部为灰—深灰色淤质黏土、淤质粉砂。宁波组: 下部岩性以灰色黏土质粉砂为主, 底部浅灰色中粗砂; 中部岩性为灰色黏土、千层饼状黏土与粉砂为主; 上部岩性为褐黄色、黏土质粉砂。东浦组: 下部主要为灰黄色中粗砂、中细砂、灰绿色黏土、粉砂质 10 子类型标识 SUBTYPE Interger 0 注: @代表下标。 表 5 全新世沉积岩岩石单位属性表

序号 数据项名称 标注编码 数据类型 内容描述实例 1 要素分类(地质代码) FEATURE_TYPE Character alQhzh$3st 2 地层单位名称 STRATA_NAME Character 全新世镇海组上段灰

黄色粉砂冲积3 地层单位符号 STRATA_CODE Character alQhzh$3st 4 地层单位时代 STRATA_ERA Character Qh$3 5 岩石组合名称 ASSOCIATION_NAME Character 粉砂、含黏土粉砂 6 岩石组合主体颜色 COLOR Character 灰黄色 7 岩石主要沉积构造 SEDI_STRUCTURE Character 水平层理 8 生物化石带或生物组合 ASSEMBLAGE_ZONE Character / 9 含矿性 COMMODITIES Character / 10 地层厚度 STRATA_THICKNESS Character 0~1m 11 子类型标识 SUBTYPE Interger 0 注: $代表上标。 -

[1] Chen Zhongyuan, Zong Yongqiang, Wang Zhanghua, Wang Hui, Chen Jing. 2008. Migration patterns of neolithic settlements on the abandoned yellow and yangtze river deltas of china[J]. Quaternary Research, 70(2): 301−314. doi: 10.1016/j.yqres.2008.03.011

[2] Wang Zhanghua, Zhuang Chencheng, Saito Yoshiki, Chen Jie, Zhan Qing, Wang Xiaodan. 2012. Early mid-holocene sea-level change and coastal environmental response on the southern yangtze delta plain, china: implications for the rise of neolithic culture[J]. Quaternary Science Reviews, 35: 51−62. doi: 10.1016/j.quascirev.2012.01.005

[3] Zeng Jianwei, Liu Kai, Jiang Ren, Yu Junjie, Li Changbo, Zhao Ling, Peng Bo, Lao Jinxiu. 2019. Sedimentary records of paleoseismic events in the Late Pleistocene sediments of the Southern Yangtze River deltaic plain, East China, and their implications for differential subsidence of the Taihu block[J]. Journal of Asian earth science, 181: 103897.1−103897.12. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367912019302494

[4] Zhang Xiaoyu, Huang Dasong, Deng Han, Snape Colin, Meredith Will, Zhao Ye, Du Yong, Chen Xin, Sun Yongge. 2015. Radiocarbon dating of charcoal from the bianjiashan site in hangzhou: new evidence for the lower age limit of the liangzhu culture[J]. Quaternary Geochronology, 30: 9−17. doi: 10.1016/j.quageo.2015.07.001

[5] Zhao Baocheng, Wang Zhanghua, Chen Jing, Chen Zhongyuan. 2008. Marine sediment records and relative sea level change during late Pleistocene in the Changjiang delta area and adjacent continental shelf[J]. Quaternary International, 186: 164−172. doi: 10.1016/j.quaint.2007.08.006

[6] Zong Yongqiang, Lnnes James B, Wang Zhanghua, Chen Zhongyuan. 2012. Environmental change and neolithic settlement movement in the lower yangtze wetlands of china[J]. Holocene, 22(6): 659−673. doi: 10.1177/0959683611414933

[7] 陈艇, 王张华, 强小科, 马春燕, 战庆. 2013. 太湖平原WJ孔矿物磁学特征以及晚第四纪海侵事件[J]. 地球物理学报, 56(8): 2748−2759. doi: 10.6038/cjg20130823

[8] 陈忠大, 覃兆松, 梁河, 张素君, 廖福源, 彭振宇. 2002. 杭嘉湖平原第四纪地层高精度对比方法研究[J]. 中国地质, 29(3): 275−280. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2002.03.007

[9] 姜月华, 吴登定, 王润华, 康晓钧. 2005. 浙江湖州市青铜桥ZK01孔第四系沉积物磁性特征和古环境意义[J]. 资源调查与环境, 26(3): 205−213. doi: 10.3969/j.issn.1671-4814.2005.03.007

[10] 李保华, 王晓燕, 孔晓敏, 林春明, 李艳丽, 张霞. 2012. 浙江钱塘江冰后期有孔虫化石记录及其古环境意义[J]. 微体古生物学报, 29(2): 5−13. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WSGT201202001.htm

[11] 李从先, 闵秋宝, 孙和平. 1986. 长江三角洲南翼全新世地层和海侵[J]. 科学通报, 21: 1650−1653. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198621013.htm

[12] 舒军武, 王伟铭, 陈晔. 2008. 太湖平原西北部全新世古河道沉积特征及环境演变[J]. 地层学杂志, 32(2): 146−152. doi: 10.3969/j.issn.0253-4959.2008.02.003

[13] 王张华, 陈杰. 2004. 全新世海侵对长江口沿海平原新石器遗址分布的影响[J]. 第四纪研究, 24(5): 537−545. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.05.010

[14] 杨建梅, 罗以达, 顾明光, 覃兆松. 2006. 杭州城市第四系三维地质结构模型建立中的孔间地层对比方法分析[J]. 中国地质, 33(1): 104−108. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2006.01.011

[15] 姚琪, 陈汉林, 张微, 叶建青, 马志江, 赵冬, 程晓敢, 廖林, 高翔, 钱峻峰. 2008. 浙江杭州地区孝丰—三门湾断裂晚第四纪活动性研究[J]. 高校地质学报, 14(4): 601−609. doi: 10.3969/j.issn.1006-7493.2008.04.014

[16] 曾剑威, 刘凯, 于俊杰, 蒋仁, 彭博, 李长波, 赵玲. 2021. 中国地质调查局: 浙江省乌镇幅(H51E008002)1∶50000地质图数据库[DB]. 地质科学数据出版系统. DOI:10.35080/data.C.2021.P15 .

-

| 引用本文: | 曾剑威, 刘凯, 蒋仁, 于俊杰, 李长波, 彭博, 赵玲. 2021. 浙江乌镇幅1∶50 000区域地质图数据库[J]. 中国地质, 48(S1): 101-111. doi: 10.12029/gc2021Z110 |

- Figure 1.

- Figure 2.

下载:

下载: