Discovery of hydrocarbon display zone and its exploration significance in the eastern Nima basin, Xizang

-

摘要:

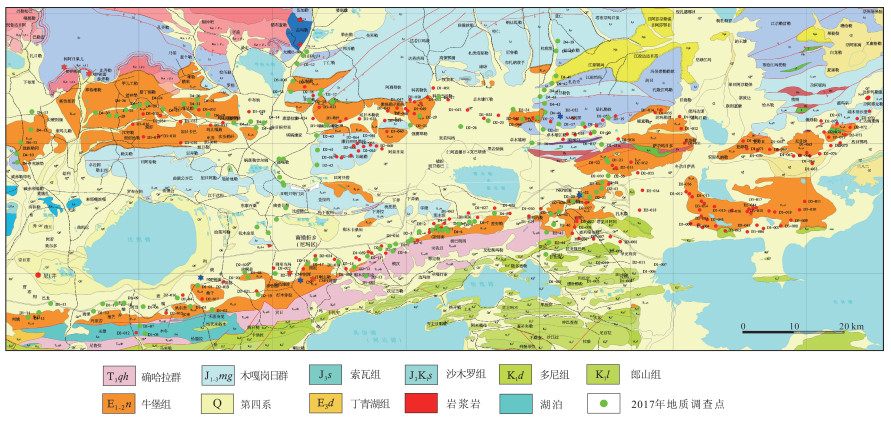

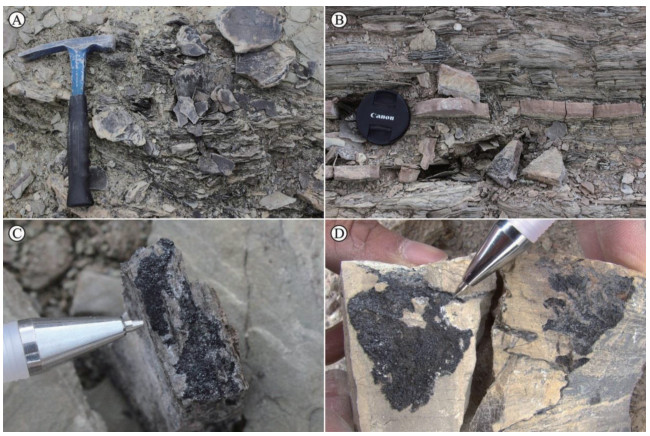

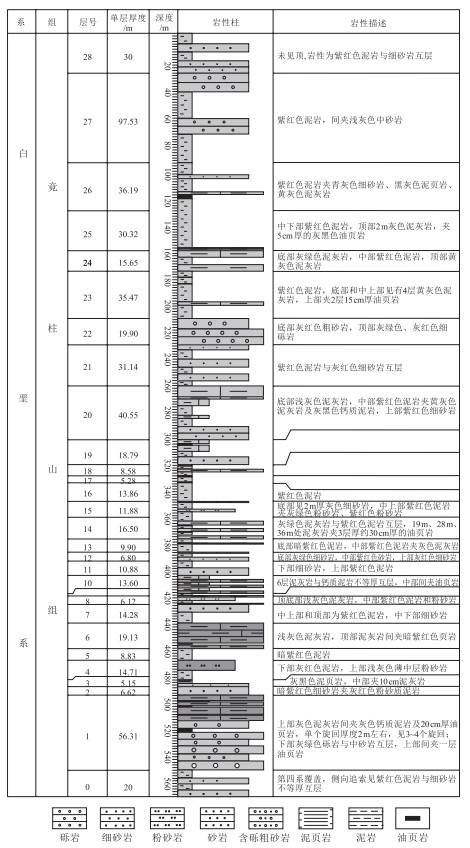

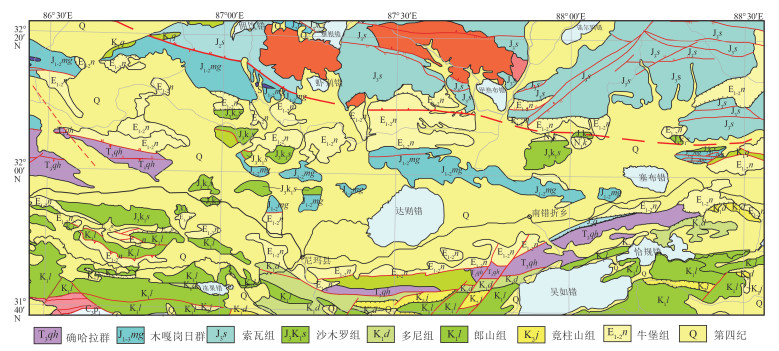

野外地质调查过程中,在尼玛盆地东部字康勒—康嘎勒一带发现长约55 km的油气显示带,在1:25万尼玛县地质图上标注为白垩系竟柱山组。通过剖面实测及样品地球化学特征分析,采集的24件样品泥页岩有机碳含量较高,平均TOC含量为1.32%,平均生烃潜量为7.38 mg/g,有12件样品TOC大于1%,成熟度也较适中,属好—极好生油岩级别。由此认为,尼玛盆地东部赛布错坳陷生油条件好于达则错坳陷,可作为下一步盆地重点工作区域。油气显示带的发现为尼玛盆地与伦坡拉盆地的地层对比提供了依据,也为盆地下一步的重点工作开辟了新的方向。

Abstract:In the field geological survey, an oil and gas belt about 55 km long was found in the Zikangle-Kanggale area in the eastern part of Nima Basin, which is hosted in the Cretaceous Jingzhushan Formation.Outcrop studies and geochemical analysis of 24 collected samples indicate that the organic carbon content is high, with an average TOC content of 1.32% and an average potential of generating hydrocarbon of 7.38 mg/g, 12 samples of which have TOC higher than 1%, with moderate compositional maturity, suggesting to be good-very good source rock grade.It is concluded that the hydrocarbon generation conditions of the Saibucuo Depression in the eastern Nima basin are better than those of the Dazecuo Depression.Saibucuo Depression can be considered as the next key target for exploration in this basin.The discovery of this oil and gas belt can provide a basis for the stratigraphic correlation between the Nima basin and Lunpola basin, and open up a new direction for the hydrocarbon exploration.

-

Key words:

- Xizang /

- hydrocarbon display /

- Nima basin /

- organic matter abundance

-

-

表 1 尼玛盆地白垩系竟柱山组烃源岩有机质丰度数据

Table 1. Organic abundance of source rock of Jingzhushan Formation in Nima basin

剖面/路线代号 位置 岩性 层位 有机碳含量(TOC)/% 生烃潜量(S1+S2) /(mg·g-1) 热解峰温(Tmax) /℃ NKP 康嘎勒 泥页岩 竟柱山组 $\frac{{0.04\sim 1.73}}{{0.27\left( {15} \right)}}$ $\frac{{0.048\sim 9.08}}{{1.06\left( {15} \right)}}$ $\frac{{439\sim 509}}{{459.3\left( {15} \right)}}$ D1-D4 查昂巴-康嘎勒 泥页岩 竟柱山组 $\frac{{0.04\sim 5.29}}{{1.32\left( {24} \right)}}$ $\frac{{0.04\sim 41.24}}{{7.38\left( {24} \right)}}$ $\frac{{433\sim 540}}{{460.6\left( {24} \right)}}$ 注:A~B/C(n):A为最小值;B为最大值;C为平均值;n为样品个数 -

[1] 宋博文, 徐亚东, 梁银平, 等. 中国西部新生代沉积盆地演化[J]. 地球科学, 2014, 39(8): 1036-1044. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX201408008.htm

[2] 高瑞祺, 赵政璋. 中国油气新区勘探, 第六卷, 青藏高原石油地质[M]. 北京: 石油工业出版社, 2001: 224-231.

[3] 艾华国, 兰林英, 朱宏泉, 等. 伦坡拉第三纪盆地的形成机理及石油地质特征[J]. 石油学报, 1998, 19(2): 21-27. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.1998.02.004

[4] 付孝悦, 张修富. 西藏高原石油地质[M]. 北京: 石油工业出版社, 2005: 71-80.

[5] 李英烈. 伍新和, 汪锐, 等. 西藏伦坡拉盆地中央凹陷带探获油气[J]. 中国地质, 2018, 45(4): 853-854. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201804017.htm

[6] 李英烈. 伍新和, 汪锐, 等. 西藏伦坡拉盆地旺2井钻获油气发现[J]. 中国地质, 2019, 46(3): 662-663. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201903017.htm

[7] 蒋忠惕, 张家强, 王德杰. 西藏尼玛地区油气显示的发现及意义[J]. 地质通报, 2006, 25(9/10): 1189-1193. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2006.09.034

[8] 李亚林, 王成善, 朱利东, 等. 西藏尼玛盆地油页岩的发现及其地质意义[J]. 地质通报, 2010, 29(12): 1873-1874. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20101216&flag=1

[9] 孙涛, 王成善, 李亚林, 等. 西藏尼玛盆地古近系牛堡组烃源岩生烃能力及分子地球化学特征[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(2): 243-251. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2013.02.010

[10] Kapp P, DeCelles P G, Gehrels G E, et al. Geological records of the Lhasa-Qiangtang and Indo-Asian collisions in the Nima area of central Xizang[J]. GSA Bulletin, 2007, 119(7/8): 917-933. http://gji.oxfordjournals.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=gsabull&resid=119/7-8/917

[11] DeCelles P G, Quade J, Kapp P, et al. High and dry in centralXizang during the late Oligocene[J]. Earth and PlanetaryScience Letters, 2007, 253: 389-401. doi: 10.1016/j.epsl.2006.11.001

[12] 王波明, 周家声, 闻涛, 等. 西藏尼玛盆地陆相地层归属及其油气意义[J]. 天然气技术, 2009, 3(4): 21-24. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TRJJ200904009.htm

[13] 肖序常, 王军. 青藏高原构造演化及隆升的简要评述[J]. 地质论评, 1998, 44(4): 372-381. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.1998.04.006

[14] DeCelles P G, Kapp P, Ding L, et al. Late Cretaceous to middleTertiary basin evolution in the central Xizang Plateau: Changingenvironments in response to tectonic partitioning, aridification, andregional elevation gain[J]. GSA Bulletin, 2007, 119(5/6): 654-680.

[15] 卢志友, 杨文光, 朱利东, 刘和, 陶刚, 欧阳慧子. 西藏尼玛盆地古近系牛堡组烃源岩地球化学特征[J]. 地质与勘探, 2018, 54(5): 1060-1068. doi: 10.3969/j.issn.0495-5331.2018.05.017

[16] 王剑, 谭富文, 李亚林, 等. 青藏高原重点沉积盆地油气资源潜力分析[M]. 北京: 地质出版社, 2004: 284-285.

[17] 陈国荣, 刘鸿飞, 蒋光武, 等. 西藏班公湖-怒江结合带中段沙木罗组的发现[J]. 地质通报, 2004, 23(2): 193-194. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20040232&flag=1

[18] 李桂林, 田玉昆, 尹吴海等. 西藏高原地区低频可控震源高密度宽线地震采集技术攻关与应用——以尼玛盆地低频可控震源采集为例[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(1): 113-118. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWJ201901015.htm

[19] 秦建中, 刘宝泉, 国建英, 等. 关于碳酸盐烃源岩的评价标准[J]. 石油实验地质, 2004, 26(3): 281-286. doi: 10.3969/j.issn.1001-6112.2004.03.012

[20] 秦建中, 刘宝泉. 海相不同类型烃源岩生排烃模式研究[J]. 石油实验地质, 2005, 27(1): 74-80. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYSD20050100C.htm

[21] 邓涛, 王世骐, 颉光普, 等. 藏北伦坡拉盆地丁青组哺乳动物化石对时代和古高度的指示[J]. 科学通报, 2011, 56(34): 2873-2880. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB201134007.htm

[22] 李英烈, 伍新和, 汪锐. 西藏尼玛盆地发现多种化石: 地层划分新证据[J]. 中国地质, 2018, 45(6): 230-231. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201806023.htm

[23] 曾胜强, 陈文彬, 付修根, 等. 青藏高原尼玛盆地东部古近系昆虫化石的发现及其对古气候的指示[J]. 地质通报, 2020, 39(7): 1121-1124. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200717&flag=1

① 伍新和, 汪锐, 李英烈, 等. 伦坡拉、尼玛与措勤盆地油气基础地质调查2016年项目成果报告. 中国地质调查局油气资源调查中心, 2016.

② 夏响华, 李英烈, 伍新和, 等. 西藏尼玛盆地油气基础地质调查项目成果报告. 中国地质调查局油气资源调查中心, 2015.

-

下载:

下载: