Study on the three stages of transgression and paleochannel of western Bohai Bay since the Late Pleistocene

-

摘要:

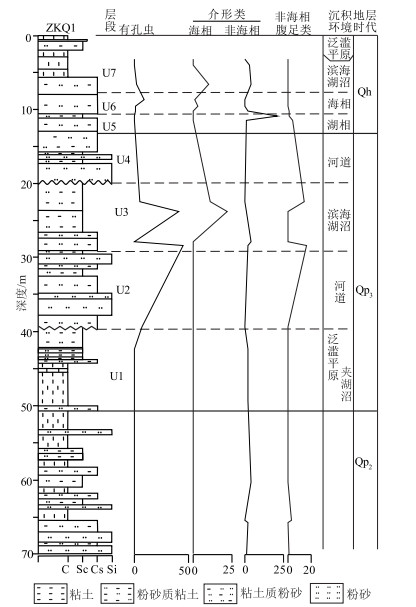

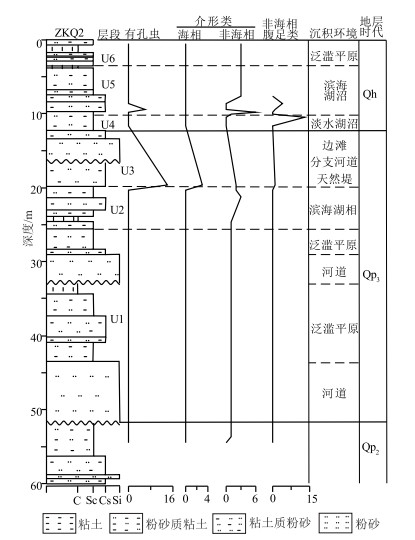

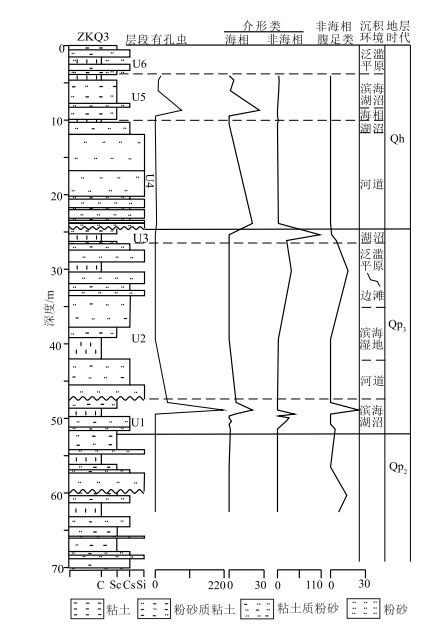

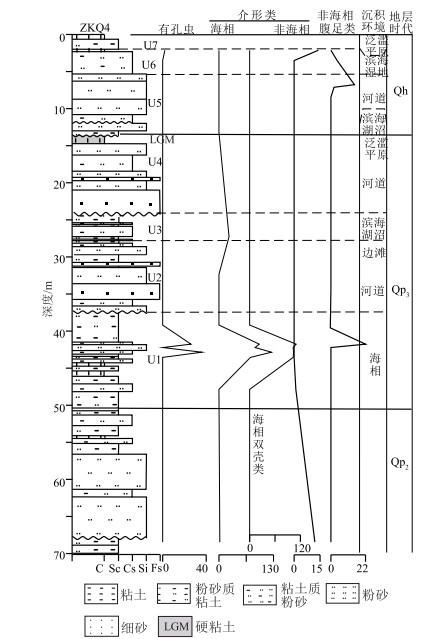

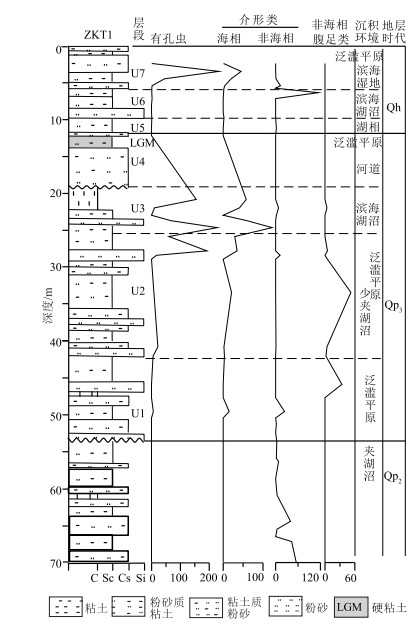

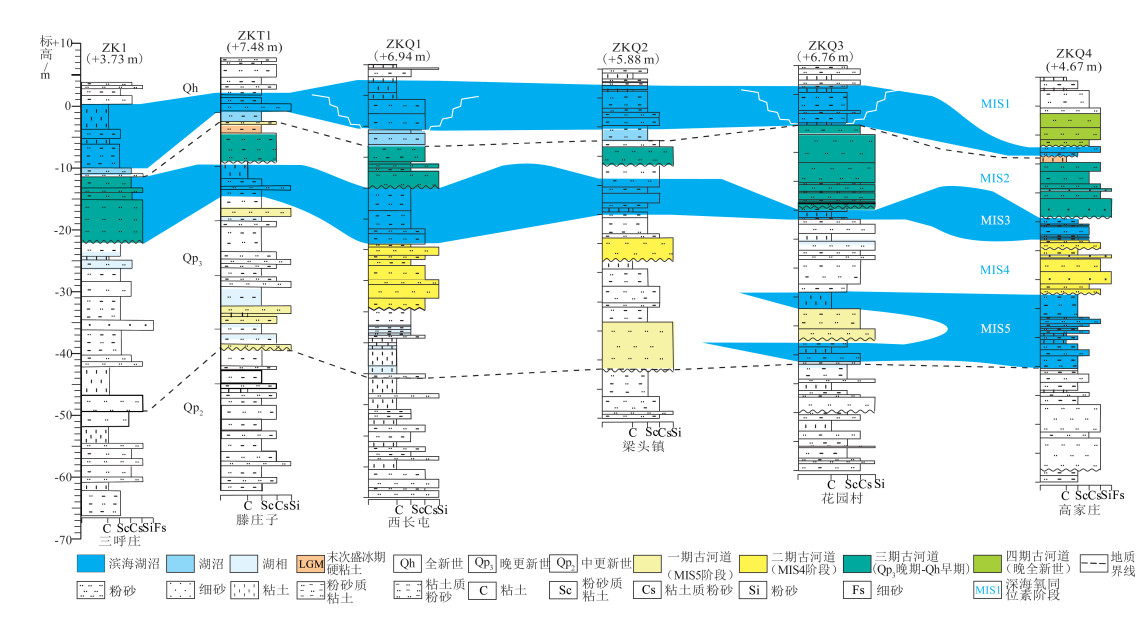

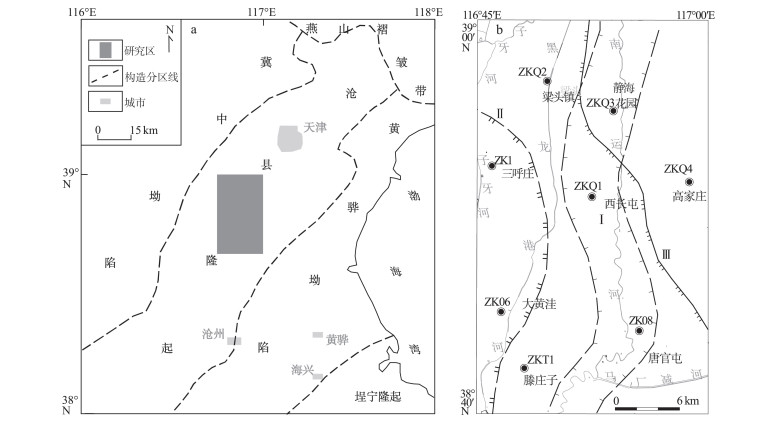

通过对钻孔岩心详细的沉积特征、微体古生物、测年(AMS 14C、OSL)等综合研究,表明研究区晚更新世以来受到区域性的3期海侵事件影响,多表现为边缘海滨海湖沼相沉积。同时,追踪了3期海侵最大影响边界:晚更新世早期最大海侵(第3海侵层)位于唐官屯-西长屯-梁头镇;晚期最大海侵(第2海侵层)位于大黄洼-三呼庄一带;全新世海侵(第1海侵层)使整个研究区受到影响,其最大影响边界需进一步开展向西追踪工作,前人资料显示可西至文安县。另外,晚更新世以来发育4期古河道,且影响和制约海侵层及影响范围。二者相互作用,形成晚更新世以来的海陆交互沉积地层格架和滨浅海冲海积平原。利用年代学及深海氧同位素MIS(Marine isotope stages)1、3、5阶段3期海侵层标志层位等,对4期古河道形成时代进行了限定。结果表明,自下而上的4期古河道形成于MIS 5、MIS 4、MIS 3晚期-早全新世早期、晚全新世。研究结果可为该区域晚更新世以来的古地理演变、陆海变迁及水工环地质调查提供重要的地学资料。

Abstract:The comprehensive studies of sedimentary characteristics, micropaleontology and dating(AMS 14C, OSL)of boreholes indicate that western Bohai Bay has been affected by three stages of regional transgression events since the late Pleistocene, and its sediments is mostly characterized by marginal seashore lake marsh facies. At the same time, the boundaries of the greatest influence of three stages' transgression were traced, namely Tangguantun-XichangTun-Liangtou boundary representing the third and the largest transgression in the early period of the Late Pleistocene, Dahuangwa-Sanhuzhuang boundary representing the second transgression in the late period of the late Pleistocene, and the first transgression in Holocene affecting the entire research area. The maximum impact boundary of the first transgression needs to be further traced to the west, and the predecessors' data show that it can extend to Wenan County. Furthermore, four stages of paleochannels were developed since the late Pleistocene, and they affected and restricted the sea invasion layer and the influence scope. The interaction between transgression and paleochannel resulted in the formation of marine and continental intersedimentation framework and the offshore alluvial plain since the Late Pleistocene. The formation age of the four paleochannels was defined by the use of chronology, deep-sea oxygen isotope MIS(Marine isotope stages)and the marker beds of three stages'(1, 3, and 5)transgression. It is shown that the four stages, paleochannels were formed(from bottom to up)in the Early Holocene and the Late Holocene. The above results can provide important geological data for the study of paleogeography, land and sea changes and hydrogeololgy-engineering-environmental geology in the region.

-

Key words:

- Tianjin /

- Bohai Bay /

- Late Pleistocene /

- transgression /

- paleochannel

-

-

表 1 AMS 14C测年结果

Table 1. Dating results of AMS 14C

序号 实验室编号 野外编号 取样深度/m 测试材料 14C惯用年龄/a BP 日历年龄/cal.a BP 1 BA161610 ZKQ214C-4 9.95 泥炭 8160±35 9025 2 BA161612 ZKQ314C-2 9.98 泥炭 7025±35 7880 3 BA161613 ZKQ314C-3 25.65 泥炭 37850±210 41975 4 BA161490 ZKQ114C-6 28.30 泥炭 25390±90 29460 5 BA161492 ZKQ114C-8 10.15 泥炭 7975±35 8910 6 BA171639 ZKT114C-5 25.35 泥炭 32850±180 36770 7 BA171638 ZKT114C-4 9.60 泥炭 6805±30 7640 8 BA161601 ZK114C-3 13.50 泥炭 7125±35 7930 注:BA为北京大学考古文博学院年代实验室编号;14C半衰期为5568 a,自1950年起算 表 2 OSL测年结果

Table 2. Dating results of OSL

序号 实验室编号 送样编号 取样深度/m 测试材料 U /10-6 Th /10-6 K /% 质量含水量/% 等效剂量/Gy 年龄/ka 误差/ka 1 2017A

097ZKQ1

OSL-237.20 粉砂 1.75 8.73 2.2 2.98 330.6 83.5 ±8.4 2 2017A

188ZKT1

OSL-253.30 粉砂 1.02 6.01 2.06 19.42 >375.0 >119.4 / 注:2017A为自然资源和规划部海洋地质实验检测中心实验室编号 -

[1] 天津市地质矿产局. 天津市区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1992: 3-142.

[2] 姚政权, 郭正堂, 陈宇坤, 等. 渤海湾海陆交互相沉积的磁性地层学[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2006, 26(1): 9-15. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ200601003.htm

[3] 鲁庆伟, 王强, 詹健, 等. 渤海湾西岸沧县隆起中更新世地层间断[J]. 古地理学报, 2018, 20(4): 665-679. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX201804011.htm

[4] 李庶波, 王岳军, 张玉芝, 等. 南太行山中新生代隆升过程: 磷灰石裂变径迹证据[J]. 大地构造与成矿学, 2015, 39(3): 460-469. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK201503010.htm

[5] 孟元库, 汪新文, 陈杰. 太行山新生代构造隆升的地质学证据[J]. 桂林理工大学学报, 2015, 35(1): 15-28. doi: 10.3969/j.issn.1674-9057.2015.01.003

[6] 大港油田地质编辑委员会. 中国石油地质志[M]. 卷四, 大港油田. 北京: 石油工业出版社, 1991: 74-113.

[7] 赵松龄, 杨光复, 苍树溪, 等. 关于渤海湾西岸海相地层与海岸线问题[J]. 海洋与湖沼, 1978, 9(1): 15-25. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYFZ197801001.htm

[8] 阎玉忠, 王宏, 李凤林, 等. 渤海湾西岸晚更新世沉积的差异性特征[J]. 第四纪研究, 2006, 26(3): 321-326. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2006.03.002

[9] 王强, 张玉发, 袁桂邦, 等. MIS3阶段以来河北黄骅北部地区海侵与气候期对比[J]. 第四纪研究, 2008, 28(1): 79-95. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2008.01.009

[10] 李凤林. 渤海湾西岸环境地质图集[M]. 北京: 地质出版社, 2016, 8: 35-38.

[11] 耿秀山. 中国东部陆架的海底古河系[J]. 海洋科学, 1981, 5(2): 21-26. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYKX198102004.htm

[12] 吴忱. 河北平原的地面古河道[J]. 地理学报, 1984, 39(3): 268-276. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1984.03.007

[13] 吴忱, 王子惠, 许清海. 河北平原的浅埋古河道[J]. 地理学报, 1986, 41(4): 332-340. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1986.04.005

[14] 吴忱, 朱宣清, 何乃华, 等. 华北平原古河道的形成研究[J]. 中国科学, 1991, 2: 188-197. doi: 10.3321/j.issn:1006-9240.1991.02.002

[15] 郑永良, 林美华. 辽东湾水下古河道的初步探讨[C]//中国海洋湖沼学会. 中国海洋湖沼学会1963年学术年会论文摘要汇编. 北京: 科学出版社, 1964.

[16] 王明田, 庄振业, 葛淑兰, 等. 辽东湾中北部浅层埋藏古河道沉积特征及对海上工程的影响[J]. 黄渤海海洋, 2000, 18(2): 18-24. doi: 10.3969/j.issn.1671-6647.2000.02.003

[17] 韩美, 李道高, 赵明华, 等. 莱州湾南岸平原地面古河道研究[J]. 地理科学, 1999, 14(5): 451-456. doi: 10.3969/j.issn.1000-0690.1999.05.013

[18] 李道高, 赵明华, 韩美, 等. 莱州湾南岸平原浅埋古河道带研究[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2000, 20(1): 23-29. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ200001003.htm

[19] 李从先, 范代读, 杨守业, 等. 中国河口三角洲地区晚第四纪下切河谷层序特征和形成[J]. 古地理学报, 2008, 10(1): 87-97. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX200801015.htm

[20] 汪品先, 闵秋宝, 卞云华, 等. 我国东部第四纪海侵地层的初步研究[J]. 地质学报, 1981, (1): 1-13. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE198101000.htm

[21] 王强, 李凤林. 渤海湾西岸第四纪海陆变迁[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1983, 3(4): 83-88. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ198304012.htm

[22] 王强, 李凤林, 李玉德, 等. 对渤海西南岸平原第四纪海侵命名的讨论[J]. 海洋学报, 1986, 8(1): 71-81.

[23] 李元芳, 安凤桐. 天津平原第四纪微体化石群及其古地理意义[J]. 地理学报, 1985, 40(2): 165-169. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLXB198502006.htm

[24] 高秀林, 王强, 李玉德, 等. 从天津P8孔看中更新世末期以来海侵期、气候期对比问题[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1986, 6(1): 53-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ198601007.htm

[25] 赵希涛, 张景文, 焦文强, 等. 渤海湾西岸的贝壳堤[J]. 科学通报, 1980, 6: 279-281. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198006012.htm

[26] 王强, 袁桂邦, 张熟, 等. 渤海湾西岸贝壳堤堆积与陆海相互作用[J]. 第四纪研究, 2007, 27(5): 775-786. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2007.05.019

[27] 王宏, 陈永胜, 田立柱, 等. 渤海湾全新世贝壳堤与牡蛎礁: 古气候与海面变化[J]. 地质通报, 2011, 30(9): 1405-14011. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.09.009 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110909&flag=1

[28] 岳军, 张宝华, 耿秀山, 等. 渤海湾西岸的几道贝壳堤[J]. 地质学报, 2012, 86(3): 522-534. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2012.03.014

[29] 国际地层委员会. 国际年代地层表(v2018/08)[S]. 2018年8月(中文版).

[30] 赵华, 卢演俦, 张金起, 等. 天津大直沽晚第四纪沉积物红外释光测年及环境变迁年代学[J]. 地质科学, 2002, 37(2): 174-183. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2002.02.005

[31] 李凤林, 王宏, 闫玉忠, 等. 渤海湾西岸滨海平原晚第四纪以来的沉积间断[J]. 地质调查与研究, 2004, 27(3): 124-135. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QHWJ200403008.htm

[32] 王强, 李从先. 中国东部沿海平原第四系层序类型[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009, 26(4): 39-51. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ200904010.htm

[33] 谢叶彩, 王强, 龙桂, 等. 珠江口小榄镇-万顷沙地区晚更新世以来的海侵层序[J]. 古地理学报, 2014, 16(6): 835-850. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX201406007.htm

[34] 吴标云, 李从先. 长江三角洲地区第四纪地质[M]. 北京: 地质出版社, 1988: 12-151.

[35] 王强, 田国强. 中国东部晚第四纪海侵的新构造背景[J]. 地质力学学报, 1999, 4(4): 42-48. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX199904004.htm

[36] 陈宇坤, 李振海, 邵永新, 等. 天津地区第四纪年代地层剖面研究[J]. 地震地质, 2008, 30(2): 383-398. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2008.02.005

[37] 陈永胜, 王宏, 裴艳东, 等. 渤海湾西岸晚第四纪海相地层划分及地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(3): 747-759. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ201203019.htm

[38] Yi L, Lai Z, Yu H, et al. Chronologies of sedimentary changes in the south BohaiSea, China: constraints from luminescence and radiocarbon dating[J]. Boreas, 2013, 42(2): 267-284. doi: 10.1111/j.1502-3885.2012.00271.x

[39] 胥勤勉, 袁桂邦, 张金起, 等. 渤海湾沿岸晚第四纪地层划分及地质意义[J]. 地质学报, 2011, 85(8): 1352-1367. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201108010.htm

[40] 赵勇, 王强, 李瑞杰, 等. 北京平原区南部PGZ01孔第四纪地层划分及其环境意义[J]. 古地理学报, 2018, 20(2): 337-348. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX201802014.htm

[41] 秦磊, 詹华明, 宋小军, 等. 基于遥感技术的静海县浅埋古河道分析[J]. 地质调查与研究, 2008, 31(4): 321-327. doi: 10.3969/j.issn.1672-4135.2008.04.007

[42] 赵艳霞, 徐全洪, 刘芳圆, 等. 近20年来中国古河道研究进展[J]. 地理科学进展, 2013, 32(1): 3-11. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLKJ201301002.htm

[43] 韩桂荣, 徐孝诗, 辛春英. 黄海、渤海埋藏古河道区沉积物的地球化学特征[C]//中国海洋研究所. 海洋科学集刊. 北京: 科学出版社, 1998: 79-87.

[44] 李凡, 于建军, 姜秀珩, 等. 南黄海埋藏古河系研究[J]. 海洋与湖沼, 1991, 22(6): 501-508. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYFZ199106000.htm

[45] 李凡, 张秀荣, 李永植, 等. 南黄海埋藏古三角洲[J]. 地理学报, 1998, 53(3): 238-244. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1998.03.006

[46] 吴忱, 许清海, 阳小兰. 论华北平原的黄河古水系[J]. 地质力学学报, 2000, 6(4): 1-9. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2000.04.001

[47] 胡广元. 渤海湾全新世海侵前的古环境[D]. 中国海洋大学硕士学位论文, 2010.

① 天津市地质调查研究院. 天津市城市地质报告. 2008.

② 天津华北地质勘查局地质研究所. 天津市煤炭地下气化可行性研究报告. 2016.

③ 天津市地球物理勘探中心. 天津市平原区1: 5万重力调查报告. 2008.

-

下载:

下载: