TYPICAL TECTONIC STYLES AND THEIR GEOLOGIC SIGNIFICANCE IN EASTERN GUIZHOU PROVINCE

-

摘要:

黔东地区发育中、新元古代至新生代地层和多种类型的岩浆岩、变质岩, 存在多期次构造运动, 主要可划分为武陵构造旋回期、加里东构造旋回期、燕山构造旋回期和喜马拉雅旋回期。形成的典型构造样式分别有阿尔卑斯式褶皱、侏罗山式褶皱、逆冲推覆构造、韧性剪切带、变质核杂岩构造及伸展剥离断层系、平行走滑断层系、地垒—地堑构造等。在不同的构造旋回期, 其构造样式的差异反映出了所处构造位置的不同, 进而在平面上反映出江南造山带是由不同时期的造山亚带组成且具有向东迁移的演化历史的复合造山带。

Abstract:The Mesoproterozoic-Neoproterozoic to Cenozoic strata, including many types of magmatite and metamorphite, are developed in eastern Guizhou Province.Multi-periods of tectonic movements happening in the study region have been divided into Wuling structural cycle, Caledonian tectonic cycle, Yanshan tectonic cycle and Himalayan tectonic cycle.Typical structural styles are Alpine fold, Jura-type fold, thrust-nappe structure, ductile shear zone, metamorphic core complexes, extension-stripped fault system, strike-slip fault system, horst-graben structure, respectively.Difference of tectonic styles in different tectonic periods reflects the difference of structural positions.Therefore, in the plane, the Jiangnan orogenic belt is a composite orogenic belt composed of different orogenic sub-belts with evolution history of eastward migration.

-

1. 区域地质概况

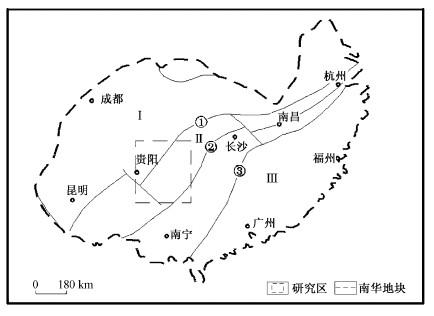

黔东地区位于江南造山带西南段的北亚带、中亚带和扬子陆块的东南缘[1] (图 1)。发育中、新元古代至新生代地层, 它们形成于不同的沉积环境、具有不同的沉积组合; 出现多种类型的岩浆岩、变质岩, 具有不同的岩浆岩组合和不同的变质相带, 它们受控于不同的大地构造背景; 存在多期次构造运动, 有洋陆转换阶段的造山运动, 也有陆内活动阶段的造山运动。该区明显的造山运动有武陵运动、加里东运动、燕山运动和喜马拉雅运动, 使中、新元古地层之间出现明显角度不整合, 早、晚古生代地层之间出现平行不整合-角度不整合, 侏罗纪与白垩纪地层之间出现角度不整合, 古近纪始新世和渐新世地层之间出现角度不整合等[2~6]。

根据该区的地层、沉积相、岩浆岩、变质岩、构造组合样式, 构造运动等特征, 该区经历了洋陆转换阶段和板内活动阶段两个发展、演化历程, 可以划分出洋陆转换阶段的武陵构造旋回期、加里东构造旋回期和板内活动阶段的燕山构造旋回期、喜马拉雅构造旋回期等四个构造旋回期[5]。武陵构造旋回期使本区出现了绿片岩相变质作用, 加里东构造旋回期出现了低绿片岩相—极低变质作用。在长期演化过程中, 本区形成了各类褶皱、断裂和韧性剪切带, 发育有不同组合类型的构造形迹, 构造线方向主要为北东、北北东向, 不同时期、不同构造形迹相互叠加、改造而形成了十分复杂的构造面貌, 通过构造解析研究识别出了该地区发育的典型构造样式。

2. 典型构造样式

黔东地区发育的主要典型构造样式有阿尔卑斯式褶皱、侏罗山式褶皱、逆冲推覆构造、韧性剪切带、变质核杂岩构造及伸展剥离断层系, 次要的尚有平行走滑断层系、地垒—地堑构造等, 且不同的构造旋回期其构造样式差异明显。

2.1 武陵构造旋回期典型构造样式———紧闭型阿尔卑斯式褶皱

武陵构造旋回期阿尔卑斯式褶皱变形的主体是该区中元古界, 构造线方向主要为NE向, 只在梵净山地区和从江地区发育。在梵净山地区该期构造形迹被角度不整合界面所覆盖, 且被新元古代—早古生代构造形迹明显交切。

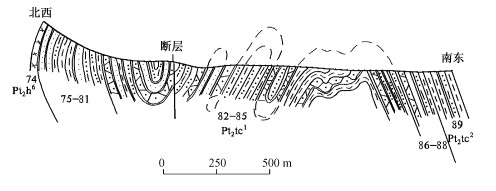

该类型褶皱是由多个相互平行或雁行状排列的次级褶皱构成的复式褶皱。褶皱形态为紧闭相似褶皱(图 2), 以线型褶皱为基本特征, 伴有走向压性断层。一系列紧闭次级褶皱构成的复式褶皱的褶皱形态也为线性, 具有阿尔卑斯式褶皱的典型特点。

2.2 加里东构造旋回期典型构造样式

2.2.1 宽缓型阿尔卑斯式褶皱

加里东构造旋回期阿尔卑斯式褶皱变形的主体是该区新元古代、早古生代地层, 构造线方向主要为NNE —SSW向, 在黔东雷山地区和锦屏地区发育较为典型。

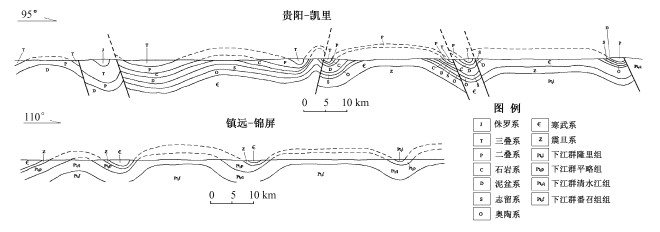

该类型褶皱规模较大, 控制了区内的地层和构造格架, 由多个相互平行或雁行状排列的次级褶皱构成复式褶皱。单个次级褶皱两翼倾角较小, 一般为20°~30°, 轴面近于直立或略向西倾, 平面上呈短轴状, 长宽比值较小。常由一系列中常—开阔平缓褶皱构成的复式褶皱(图 3)。但褶皱组合样式仍属阿尔卑斯式, 与武陵构造旋回期阿尔卑斯式褶皱相比则较宽缓。在锦屏新化、从江贯洞等地可见到该类型褶皱被晚古生代地层以角度不整合接触关系所覆盖。

2.2.2 韧性剪切带

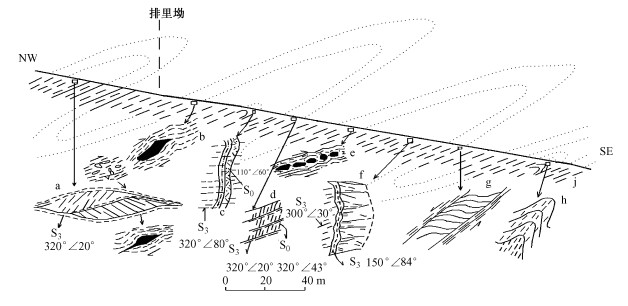

该区韧性剪切带主要分布于黔东南及邻区的新元古界出露区, 发育于低绿片岩相的绢云母板岩、粉砂质板岩和凝灰质板岩为主的岩石中, 出露在台江、雷公山、都江一带, 呈NE向带状展布, 在原1:20万榕江幅区域地质调查成果中表示为片理化带。该带倾向北西, 倾角较小, 一般为15°~25°, 在雷山排里坳一带发育较为典型(图 4)。

韧性剪切带内发育密集的剪切劈理带, 对地层原生层理有明显改造作用。剪切劈理密集带与弱变形块相间出现, 表现出由几条相互平行的剪切变形带与中间夹块组成的带状分布特征, 构成了一个较为完整的剪切变形带。在剖面上剪切带的中心部位, 剪切劈理密集且相对集中, 而向两侧呈渐变过渡关系, 剪切劈理变少、变稀, 且其间没有明显界线。带内伴生有一系列剪切变形构造, 叠瓦状、剪切褶皱、剪切透镜体、并伴生交面线理、褶纹线理、拉伸线理、矿物生长线理和石香肠构造、窗棂构造等。同时出现碎裂岩、千糜岩、糜棱岩, S —C组构及黄铁矿压力影等(图 4)。

2.2.3 变质核杂岩构造及伸展剥离断层系

本区存在变质核杂岩构造和伸展剥离断层系, 在梵净山地区和从江地区均见发育。按其构造要素划分为原地系统、滑面系统和滑块系统。

该地区原地系统分布于梵净山、从江地区, 系指主滑脱面之下的中元古代梵净山群、四堡岩群变质基底, 原岩为一套深海复理石建造及火山岩建造, 武陵运动使其变形变质, 岩石经过区域变质作用, 同时, 有后期酸性花岗岩、基性辉绿岩及碱性超基性岩侵入。

滑面系统由一系列近于平行的滑动面组成, 可划分为主滑面和次级滑面。

主滑面位于中、新元古界之间的角度不整合面上, 即板溪群、下江群和丹洲群的下部(图 5), 在梵净山地区其影响层位主要是新元古界下江群甲路组(从江地区)和芙蓉坝组、红子溪组、乌叶组, 受其影响使下江群甲路组、芙蓉坝组有不同程度的缺失或重复。发育滑脱韧性剪切带, 其岩石类型有初糜棱岩化碎粒岩、千糜岩和糜棱岩, 带内发育糜棱面理、无根褶皱、“S —C”组构、褶纹线理、旋转碎斑等。局部保留的底砾岩中砾石普遍有压扁、拉长、定向排列、边缘粒化等变形特征, 个别砾石还具有旋转等显著的韧性剪切变形特征。在从江地区沿该滑脱构造带有铜、金银多金属矿点分布。

次滑面主要分布在新元古代至早古生代地层中, 分别以下江群和丹洲群中部、震旦系顶部、寒武系底部为代表, 形成一系列层间滑脱带, 造成了部分地层的构造缺失。次级滑面附近在新元古代地层中形成构造片岩、硅化碎裂岩、碎裂状变质砂岩(石英岩), 在早古生代地层中形成碎粒岩、剪切透镜体、断层泥、断层角砾岩等。据滑脱断层带及旁侧牵引特征分析为上盘下滑运动。在黔东南地区由次级滑面构成的层间滑脱带控制了石英脉型金矿的产出。

伸展剥离断层系滑面系统之上的地质体是新元古界、早古生界, 发育一系列正断层组合, 该类型构造(特别是上盘滑覆体的正断层组合)可能控制了后期晚古生代的沉积格局, 反映其形成时代为于加里东构造旋回期末。同时滑面系统之上的伸展剥离断层系控制了三都、铜仁地区金、锑、汞矿的产出。

2.3 燕山构造旋回期典型构造样式

2.3.1 侏罗山式褶皱

该类型褶皱主要出现于晚古生代、中新生代地层, 但由于存在后期构造对先期构造的改造、利用等, 在早古生代及之前的地层中也有发育, 全区均有分布。构造线方向主要为近SN, 部分呈NNE - NE走向。

该类型褶皱规模较大, 决定了区域构造格架, 由狭窄紧闭向斜与开阔平缓背斜所组成, 形成隔槽式侏罗山褶皱构造样式(图 6)。在开阔平缓背斜部位, 褶皱呈箱状, 延长上百公里, 宽约30~50公里, 核部多由泥盆系、石炭系组成, 地层倾角极小, 部分地层近于水平, 在其核部多出现一系列次级褶皱, 频繁出现NE、NW向平行走滑断层及EW向横张断裂, 侧翼膝曲地带常有纵张断裂发育。在狭窄紧闭向斜部位, 褶皱呈槽状, 宽约10km左右, 核部由二叠系、三叠系及少量侏罗系组成, 两翼地层倾角较陡, 一般为60°~70°, 主体褶皱及次级褶皱轴面多向东倾, 平面上呈线性延伸, 长宽比值较大, 核部常伴生轴面劈理带和逆冲断层。在黔东地区锦平、新化附近, 由石炭系、二叠系组成的该类型褶皱以角度不整合接触关系上覆于由新元古代、早古生代地层构成的褶皱之上, 反映出该类型褶皱形成于燕山期。

2.3.2 逆冲推覆构造

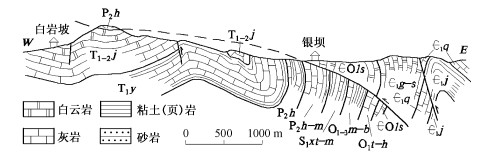

该类型逆冲推覆断层系主要分布于凯里、玉屏一带, 呈NNE走向, 断面多倾向东, 倾角较缓, 一般为20°~40°, 在走向上常分枝、复合, 形成规模不等的豆荚状断块, 构成复杂的断裂带。剖面形态为叠瓦状, 前缘多形成飞来峰(图 7)。断层带内往往发育挤压透镜体和断层劈理, 破碎角砾岩带规模不等, 大者可达数10余米, 甚至上100米, 小者仅数米。碎裂岩多为半棱角-棱角状角砾岩, 大的断层常可见到糜棱状的碎粒岩, 破碎带及近旁多见方解石脉。上盘常见有牵引褶皱, 下盘岩层倾角往往变陡、甚至倒转, 使近邻褶曲不对称, 近邻不对称褶曲轴面倾向与断层相同, 反映出上盘上升、下盘下降的逆冲性质, 它们为向东倾斜的叠瓦状逆冲推覆构造样式。该类型断层与隔槽式侏罗山式褶皱关系密切, 多发育于隔槽式褶皱的核部, 运动方向为由东向西。该区逆冲推覆断层系主要形成于燕山期。

2.4 喜马拉雅构造旋回期典型构造样式

喜马拉雅构造旋回期典型构造样式主要为平行走滑断层系、地垒—地堑构造等。

3. 地质意义

黔东地区位于江南造山带西南段的北亚带、中亚带和扬子陆块的东南缘, 不同构造旋回期具有不同的典型构造样式, 而不同的构造样式发育于造山带不同的构造部位。该区武陵构造旋回期(中元古代末)发育紧闭型阿尔卑斯式褶皱样式, 反映出该区在武陵构造旋回期处于造山带内带的位置。据区域资料分析, 中元古代末发生的造山带其中心位置经本区向西延至云南师宗—弥勒, 向东延至慈利—九江一带, 也是华南Rodinia超大陆聚合事件的中心位置。

加里东构造旋回期发育宽缓型阿尔卑斯式褶皱样式、韧性剪切带、变质核杂岩构造和伸展剥离断层系, 反映出该区在加里东构造旋回期处于造山带外带的位置。据区域资料分析, 早古生代未发生的加里东运动形成的造山带已经向东迁移, 可能在罗城—龙胜—桃江—景德镇一线, 龙胜地区发育的蛇绿混杂岩应是其中心位置, 使本区置于其造山带的外带。

燕山构造旋回期发育侏罗山式褶皱及密切相关的逆冲推覆构造, 反映出该区在燕山构造旋回期处于造山带前陆的位置。据区域资料分析, 燕山运动形成的造山带位置已再次向东迁移, 其中心位置应在绍兴—萍乡—北海一线, 使本区置于其造山带前陆带的位置。

而喜马拉雅构造旋回期(古近纪渐新世—第四纪)发育平行走滑断层系、地垒—地堑构造, 反映出该地区在喜马拉雅构造旋回期已进入板内活动阶段, 处于云贵高原隆升背景。

从黔东地区不同时期典型构造样式的演变可以确定与江南造山带的演化具有有机联系, 从点上特征反映面上变化, 表现为本地区在不同时期分别位于江南造山带内带(武陵构造旋回期) —江南造山带外带(加里东构造旋回期) —江南造山带前陆(燕山构造旋回期) —华南板块板内活动(喜马拉雅构造旋回期)等位置, 从而反映出江南造山带从早到晚具有向东南迁移、从西向东造山带逐渐变新的地质演化特点, 同时从不同时期沉积盆地的格局及盆地演化的特征上看, 也具有向东迁移、从西向东盆地逐渐变新的地质演化特点。可以确定江南造山带是一个由武陵构造旋回期造山亚带、加里东构造旋回期造山亚带和燕山构造旋回期造山亚带组成的、向东迁移的复合造山带。

-

[1] 戴传固, 李硕, 张慧, 等.试论江南造山带西南段构造演化——以黔东及邻区为例[J].贵州地质, 2005 (2). http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gzdz200502006

[2] 程裕淇.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社, 1994.

[3] 贵州省地矿局.贵州省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1987.

[4] 广西壮族自治区地矿局.广西壮族自治区区域地质志[M].北京:地质出版社, 1985.

[5] 湖南省地质矿产局.湖南省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1988.

[6] 丘元禧, 等.雪峰山的构造性质与演化——一个陆内造山带的形成演化模式[M].广州:中山大学出版社, 1999.

-

下载:

下载: