Ten questions and visions of groundwater in the Taklimakan Desert: Based on 60−year hydrogeological investigation and research

-

摘要:

研究目的 系统总结近60年来塔克拉玛干沙漠地下水的调查研究成果,从地下水补给排泄、地下水水质与地下水循环等三方面总结主要的成果与认识,指出目前调查研究的不足之处和需要解决的十大问题,展望下一步的工作方向与重点任务。

研究方法 通过系统收集塔克拉玛干沙漠地下水相关的调查报告、学术论文,结合国内外其他沙漠区的最新研究成果,从地下水水量、水质及地下水循环等方面梳理调查研究进展。

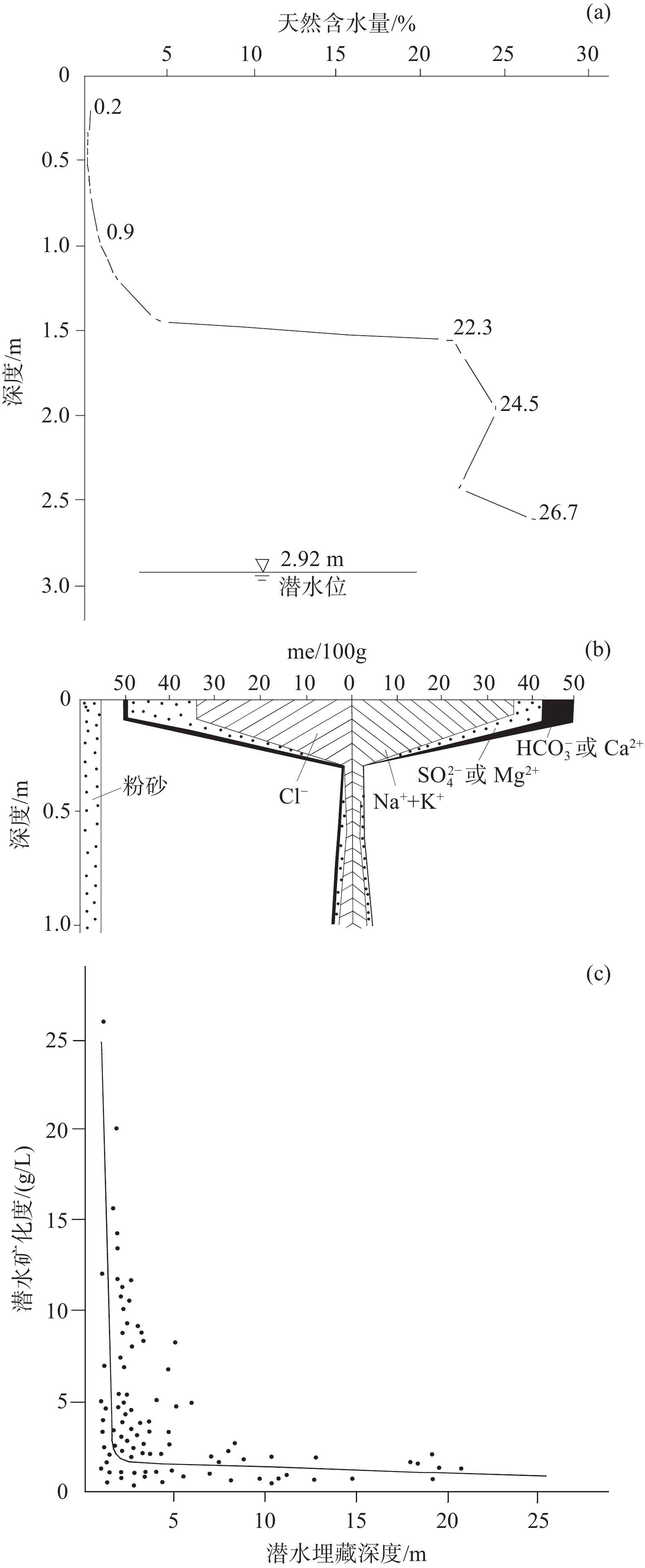

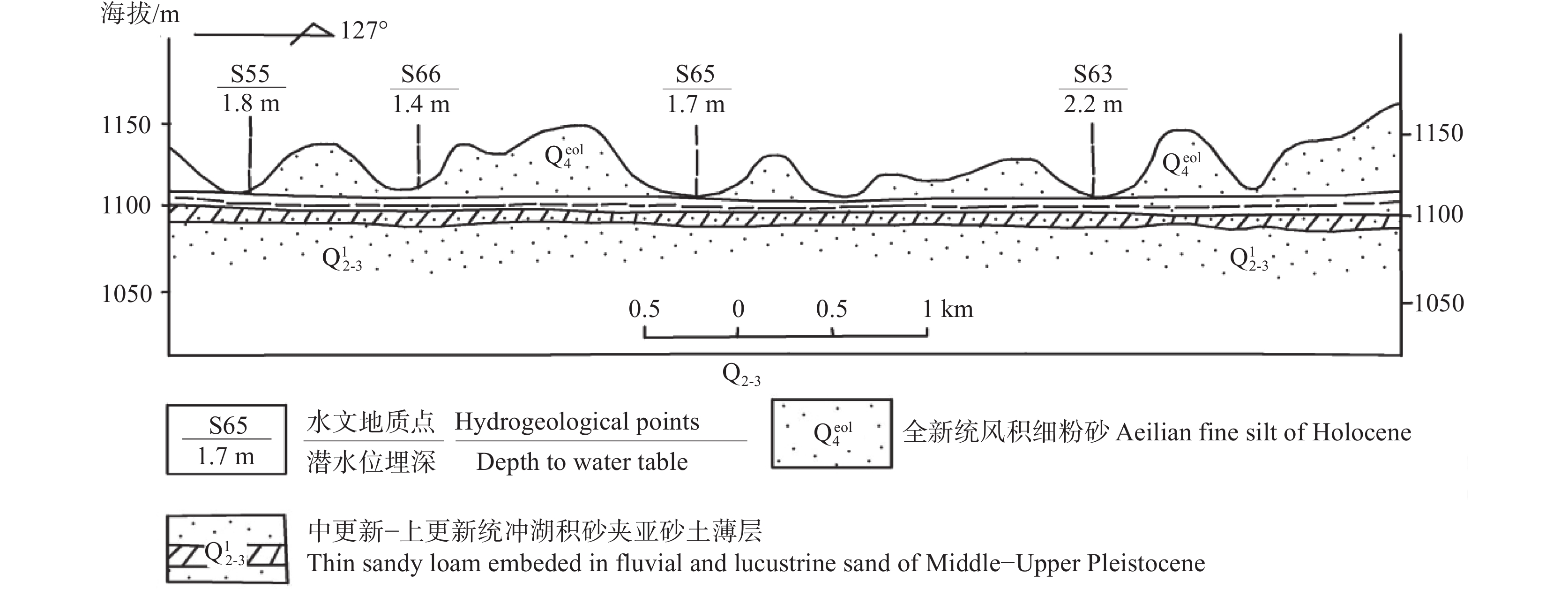

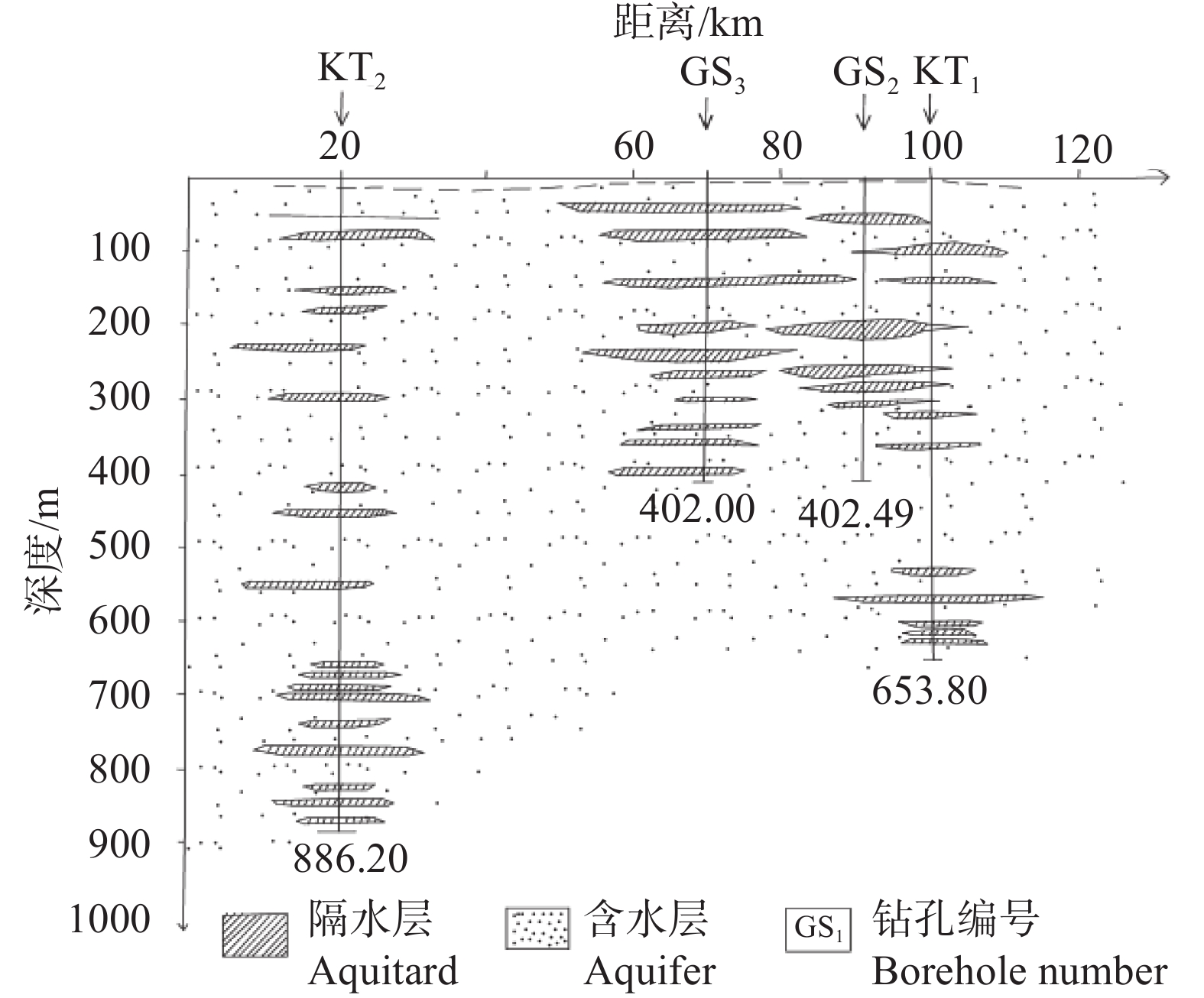

研究结果 沙漠地下水的主要来源是绿洲区地下水侧向补给、降水入渗与河水入渗补给;地下水的主要排泄方式是蒸散发,还有少量的人工开采;地下水贮存量巨大,约有80多万亿m3;但目前补给量与排泄量的估算均有较大的不确定性。沙漠地下水的水质较差,除个别地区小于5 g/L外,大部分地区在5~10 g/L;在垂向上地下水水质具有上咸下淡的特点。地下水的区域运动规律是先从南向北流动,至塔里木河冲积平原后折向东流,地下水平均流速为55.94 m/a。

结论 下一步建议针对本文提出的十大问题,采用定量化的手段,从更长的时间尺度对地下水的补给量、排泄量进行估算;通过分层试验以及监测等技术获取更多的地下水循环信息,系统研究地下水的循环规律,提出沙漠区地下水循环的模式,定量总结各个循环系统的特点;进一步加大对沙漠区淡水寻找和高矿化地下水开发利用技术研发。

Abstract:This paper is the result of hydrogeological survey engineering.

Objective A systematic review has been conducted on groundwater investigation and research in the Taklimakan Desert over the past 60 years to consolidate significant achievements and insights regarding groundwater recharge, discharge, and circulation. The review highlights key deficiencies in current research efforts, presents ten unresolved questions, and identifies areas for future study.

Methods Investigation reports and academic papers were meticulously gathered on groundwater in the Taklimakan Desert for a comprehensive review on groundwater quality, quantity, and circulation. This review was conducted in conjunction with the latest relevant findings on desert groundwater from both domestic and international hydrogeological communities.

Results Groundwater in the desert primarily originates from lateral groundwater flow from oases, precipitation, and river water infiltration. It is predominantly consumed by evapotranspiration, with a limited amount withdrawn by humans. The vast groundwater storage in the region is estimated to be around 80 trillion m3. However, there is currently significant uncertainty in estimating groundwater recharge and discharge. The overall groundwater quality is generally poor, as evidenced by the spatial distribution of total dissolved solids (TDS), with most of the desert containing saline groundwater with TDS levels ranging from 5 to 10 g/L, while only a small area has TDS levels below 5 g/L. Vertically, the groundwater quality is characterized by saline groundwater in deeper layers and brackish groundwater in upper layers. Regionally, groundwater flows northward and then shifts eastward at the northern edge of the Tarim River fluvial plain, with an average velocity of 55.94 m/a.

Conclusions To address these scientific questions, future studies should focus on quantifying groundwater recharge and discharge using more precise and extended methodologies. Detailed data on groundwater circulation can be obtained through packer tests and monitoring to systematically analyze circulation patterns, establish regional groundwater flow patterns, and quantitatively summarize the characteristics of each flow system. Additionally, efforts should be made to identify sources of fresh water and develop techniques for utilizing high Total Dissolved Solids (TDS) groundwater in the desert in upcoming investigations and research endeavors.

-

-

[1] Abouelmagd A, Sultan M, Sturchio N C, Soliman F, Rashed M, Ahmed M, Kehew A E, Milewski A, Chouinard K. 2014. Paleoclimate record in the Nubian Sandstone Aquifer, Sinai Peninsula, Egypt[J]. Quaternary Research, 81(1): 158−167. doi: 10.1016/j.yqres.2013.10.017

[2] Chen Dong. 2021. Reverse osmosis membrane and its application in water treatment[J]. Shandong Chemical Industry, 50(18): 269−270 (in Chinese with English abstract).

[3] Chen Wei. 1992. The ground water environment isotope analysis for Taklimakan desert[J]. Arid Land Geography, (1): 17−24 (in Chinese with English abstract).

[4] Chinese Academy of Sciences Sand Control Team. 1964. Studies on Sand Control (No.6)[M]. Beijing: Science Press, 131–213 (in Chinese).

[5] Dang Xueya, Zhang Jun, Chang Liang, Gu Xiaofan. 2022. Hydrogeological survey and water resources security in Northwest China[J]. Northwestern Geology, 55(3): 81−95 (in Chinese with English abstract).

[6] Du Hulin, Bao Zhongwen, Jin Xiaojun, Zhou Hongwei, Sun Shupeng, Yan Ruosen, Wu Tianchang. 2012. Water use efficiency of shelterbelt along the Tarim desert highway under drip irrigation[J]. Journal of Desert Research, 32(2): 359−363 (in Chinese with English abstract).

[7] Du Hulin, Xiao Honglang, Zheng Wei, Zhou Hongwei, Sun Shupeng, Gao Qianzhao, Qiu Yongzhi, Xu Bo, Wang Xiangyu. 2008. Chemical characteristics of surface water and groundwater in south of Tarim desert oilfield[J]. Journal of Desert Research, 28(2): 388−394 (in Chinese with English abstract).

[8] Fan Wei, Zhou Jinlong, Zeng Yanyan, Zhou Yinzhu, Chen Yunfei, Li Ling, Hou Jun. 2019. Hydrochemical characteristics of shallow groundwater along the Tarim desert highway[J]. South–to–North Water Transfers and Water Science & Technology, 17(2): 157−165 (in Chinese with English abstract).

[9] Fan Jinglong, Xu Xinwen, Lei Jiaqiang, Zhao Jingfeng, Wang Luhai. 2009a. Spatial variability and distribution of groundwater along the Tarim desert highway[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 23(10): 137−142 (in Chinese with English abstract).

[10] Fan Jinglong, Xu Xinwen, Lei Jiaqiang, Zhao Jingfeng, Wang Luhai. 2009b. Measuring the velocity and direction of groundwater along Tarim desert highway[J]. Geotechnical Investigation & Surveying, 37(8): 51−55 (in Chinese with English abstract).

[11] Fan Jinglong, Xu Xinwen, Lei Jiaqiang, Zhao Jingfeng, Li Shengyu, Wang Haifeng, Zhang Jiangguo, Zhou Hongwei. 2008. Spatial and temporal variation of groundwater level along the Tarim desert highway and its influence factor analysis[J]. Chinese Science Bulletin, (S2): 43−51 (in Chinese).

[12] Feng Qi, Chen Guangting, Zhu Zhenda. 1996. An evolution of Holocene environment in the north of Taklimakan desert(I)[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 16(2): 238−244 (in Chinese with English abstract).

[13] Feng Wei, Yang Wenbin, Tang Jinnia, Li Wei, Dang Hongzhong, Liang Hairong, Zhang Zhishan. 2015. Deep soil water infiltration and its dynamic characteristics in Chinese desert[J]. Journal of Desert Research, 35(5): 1362−1370 (in Chinese with English abstract).

[14] Gao Zhong. 1987. Fun Desert Water Science[M]. Yinchuan: Ningxia People's Publishing House (in Chinese).

[15] Geng Henian, Zheng Zuodong, Wang Tonglu. 1961. Preliminary hydrogeological investigation report of the irrigation area in the middle of Hotan river[R]. The Second Brigade of Hydrogeology and Engineering Geology Bureau, Ministry of Geology (in Chinese).

[16] Gheith H, Sultan M. 2002. Construction of a hydrologic model for estimating Wadi runoff and groundwater recharge in the Eastern Desert, Egypt[J]. Journal of Hydrology, 263(1/4): 36−55. doi: 10.1016/S0022-1694(02)00027-6

[17] Guan Youzhi, Li Zhizhong. 1994. Element distribution in the Holocene stratum and palaeoclimate in the northern part of Taklimakan desert[J]. Arid Land Geography, 17(3): 19−26 (in Chinese with English abstract).

[18] Hao Aibing, Li Wenpeng, Liang Zhiqiang. 2000. A method for determining the contribution of dissolved filtration and evapotranspiration to groundwater salinity in inland drylands using TDS and δ18O[J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 27(1): 4−6 (in Chinese with English abstract).

[19] He Qing, Jin Lili, Yang Xinhua, Ali Mamtimin. 2011. Relationships between UV radiation and meteorological factors in the Tazhong region of the Taklimakan desert[J]. Arid Zone Research, 28(6): 901−912 (in Chinese with English abstract).

[20] He Qing, Xiang Ming. 1998. Analysed on a heavy precipitation in the hinterland of Taklimakan desert[J]. Arid Zone Research, 15(1): 15−20 (in Chinese with English abstract).

[21] Hu Shunjun, Lei Jiaqiang, Xu Xinwen, Song Yudong, Tian Changyan, Chen Xiaoping. 2008. Maximum evaporation intensity of groundwater in sandy soil in the Taklimakan desert[J]. Chinese Science Bulletin, 53(Z2): 107−111 (in Chinese with English abstract). doi: 10.1360/csb2008-53-zkII-107

[22] Izbicki J A, Radyk J, Michel R L. 2002. Movement of water through the thick unsaturated zone underlying Oro Grande and Sheep Creek Washes in the western Mojave Desert, USA[J]. Hydrogeology Journal, 10(3): 409−427. doi: 10.1007/s10040-002-0194-8

[23] Jiao Peixin. 1995. Groundwater formation and distribution pattern in Taklamakan desert and its development and utilization conditions[J]. Groundwater, (3): 97−101 (in Chinese with English abstract).

[24] Jobbágy E G, Nosetto M D, Villagra P E, Jackson R B. 2011. Water subsidies from mountains to deserts: Their role in sustaining groundwater–fed oases in a sandy landscape[J]. Ecological Applications, 21: 678−694. doi: 10.1890/09-1427.1

[25] Kampf S K, Faulconer J, Shaw J R, Sutfin N A, Cooper D J. 2016. Rain and channel flow supplements to subsurface water beneath hyper–arid ephemeral stream channels[J]. Journal of Hydrology, 536: 524−533. doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.03.016

[26] Li Huoqing, Wu Xinqing, Ali Mamtimin, Huo Wen, Yang Xinhua, He Qing, Liu Yongqiang. 2016. Comparison of the different methods to estimate soil thermal diffusivity, temperature and heat flux in sub–surface of Taklimakan desert[J]. Chinese Journal of Soil Science, 47(4): 805−813 (in Chinese with English abstract).

[27] Li Jiangfeng. 1991. Climate of Xinjiang[M]. Beijing: China Meteorological Press(in Chinese).

[28] Li Wenpeng, Hao Aibing, Liu Zhenying. 2000. Groundwater Development Prospect Study in Tarim Basin[M]. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese).

[29] Li Wenpeng, Jiao Peixin, Zhao Zhongxian. 1995. Groundwater chemistry and environmental isotope hydrogeology in the Taklamakan Desert hinterland[J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 22(4): 22−24 (in Chinese with English abstract).

[30] Li Y, Wang Ya, Houghton R, Tang L S. 2015. Hidden carbon sink beneath desert[J]. Geophysical Research Letters, 42(14): 5880−5887. doi: 10.1002/2015GL064222

[31] Liao Xiaohe, He Qing, Jin Lili, Yang Xinhua, Ali Mamtimin, Huo Wen, Yang Fan. 2018. Change of surface Albedo, soil temperature and moisture under snow cover in the hinterland of Taklimakan desert in winter[J]. Journal of Desert Research, 38(2): 393−400 (in Chinese with English abstract).

[32] Liu Jiazhen, Chen Yaning, Li Weihong, Chen Yapeng. 2004. Analysis on the distribution and degraded succession of plant communities at lower reaches of Tarim River[J]. Acta Ecologica Sinica, 24(2): 379−383 (in Chinese with English abstract).

[33] Liu Juan, Zhao Zhijiang. 2009. Detailed hydrogeological investigation report on Hotan river gas field water supply source in Moyu county, Xinjiang[R]. Urumqi: Xinjiang Geological Engineering Survey Institute (in Chinese).

[34] Ma J Z, Wang Y Q, Zhao Y P, Jin X, Ning N, Edmunds W M, Zhou X Y. 2012. Spatial distribution of chloride and nitrate within an unsaturated dune sand of a cold–arid desert: Implications for paleoenvironmental records[J]. Catena, 96: 68−75. doi: 10.1016/j.catena.2012.04.012

[35] Ma Qianwen, Lai Fengbing. 2020. Grain size characteristics of populuseuphratica sandpile on the west side of Hotan river in the Taklimakan desert[J]. Desert and Oasis Meteorology, 14(6): 114−120 (in Chinese with English abstract).

[36] Men Guofa, Li Yongzhi. 1996. Comprehensive Study Report on the Hydrogeological Investigation of Hole KT1 in the Tazhong Region of the Taklimakan Desert, Xinjiang[R]. Urumqi: Xinjiang Hydrogeology and Engineering Geology Survey Institute(in Chinese).

[37] Men Guofa, Li Yongzhi. 1997. Comprehensive Study Report on the Hydrogeological Investigation of Hole KT2 in the Tazhong Region of the Taklimakan Desert, Xinjiang[R]. Urumqi: Xinjiang Hydrogeology and Engineering Geology Survey Institute(in Chinese).

[38] National Forestry Administration. 2018. Atlas of Sandy Deserts in China[M]. Beijing: Science Press.

[39] Prudic D. 1994. Estimates of percolation rates and ages of water in unsaturated sediments at two Mojave Desert sites, California–Nevada[M]. Restown: US Geological Survey.

[40] Qian Yibing, Ishii T, Mizuno K. 1991. A preliminary study on the origin of sand in the Hotan river basin of the Taklamakan desert[J]. Arid Zone Research, 8(4): 48−51 (in Chinese with English abstract).

[41] State Forestry Administration. 2018. Desert Atlas of China[M]. Beijing: Science Press(in Chinese).

[42] Su Minglei, Chu Hongkuan, Liu Liang, Wang Yong, Lai Zengzheng. 2014. Detailed Hydrogeological Investigation Report on Water Supply Source for the Ground Construction Project of Block Zhonggu 8–43 in the Tazhong Region of the Taklimakan Desert No. I Condensate Gas Field, Xinjiang[R]. Urumqi: Xinjiang Geological Engineering Survey Institute(in Chinese).

[43] Sultan M, Sturchio N C, Gheith H, HadyY A, Anbeawy M E. 2000. Chemical and isotopic constraints on the origin of Wadi El–Tarfa ground water, Eastern Desert, Egypt[J]. Groundwater, 38: 743−751. doi: 10.1111/j.1745-6584.2000.tb02710.x

[44] The Taklamakan Desert Integrated Scientific Expedition of the Chinese Academy of Sciences. 1993. Evaluation and Utilization of Water Resources in the Taklamakan Desert[M]. Beijing: Science Press (in Chinese).

[45] Wang Ping, Zhang Xuejing, Wang Tianye, Pozdniakov S. 2018. A review of the White method for the estimation of evapotranspiration from phreatophytes in arid areas[J]. Progress in Geography, 37(9): 1159−1170 (in Chinese with English abstract). doi: 10.18306/dlkxjz.2018.09.001

[46] Wang Xuequan, Gao Qianzhao. 1998. The precipitation infiltration and runoff recharging experiment observation in the Taklimakan desert[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 12(4): 112−118 (in Chinese with English abstract).

[47] Wei Yaping, Fan Jingling, Xu Xinwen, JinXiaojun, Zhou Hongwei. 2016. Hydrogeochemical modelling of groundwater chemical evolution from southern margin to hinterland of the Taklamakan desert[J]. Journal of Desert Research, 36(3): 798−804 (in Chinese with English abstract).

[48] Wu Yi, Guo Jianqiang. 2004. The effect of audiomagnetotelluric sounding prospecting for detecting hydrogeological characteristic in Takelamgan desert[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 1(3): 269−273 (in Chinese with English abstract).

[49] Wu Zheng. 2009. Deserts and their Management in China[M]. Beijing: Science Press (in Chinese).

[50] Xiong Heigang, Han Chunxian. 2006. The relationship between traffic line change and the environment of southern Tarim basin in historical period[J]. Human Geography, 21(6): 40−44 (in Chinese with English abstract).

[51] Yang Pengnian, Deng Mingjing, Li Xia, Dong Xinguang. 2008. Respond width of groundwater level after conveying stream water to the lower reaches of the Tarim River, Xinjiang: A case study along the Yengisu section in the lower reaches of Tarim river[J]. Arid Zone Research, 25(3): 331−335 (in Chinese with English abstract).

[52] Yang Xiaoping, Du Jinhua, Liang Peng, Zhang Deguo, Chen Bo, Patrick R, Zhang Feng, Li Hongwei, Wang Xulong. 2021. Palaeoenvironmental changes in the central part of the Taklamakan desert, northwestern China since the Late Pleistocene[J]. Chinese Science Bulletin, 66(24): 3205−3218 (in Chinese with English abstract). doi: 10.1360/TB-2020-1383

[53] Yang Xinghua, Kang Yongde, Zhou Chenglong, Huo Wen, Yang Fan, Pan Honglin, Meng Lu, He Qing. 2020. Characteristics of soil particle size distribution and its effect on dust emission in Taklimakan Desert[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 36(5): 167−174 (in Chinese with English abstract).

[54] Yin Lihe, Zhang Jun, Jiang Jun, Zhang Pengwei, Gu Xiaofan, Dong Jiaqiu, Guo Peihong, Yang Bingchao, Li Ying. 2023. Issues and countermeasures on water resources in the Southern Xinjiang[J]. Geology in China, 50(1): 1−12 (in Chinese with English abstract).

[55] Yin Lihe, Zhang Jun, Wang Zhe, Dong Jiaqiu, Chang Liang, Li Chunyan, Zhang Pengwei, Gu Xiaofan, Nie Zhenlong. 2021. Groundwater circulation patterns and its resources assessment of inland river catchments in northwestern China[J]. Geology in China, 48(4): 1094−1111 (in Chinese with English abstract).

[56] Yin Qing. 1987. A historical study of water system changes and the rise and fall of Oasis in Hotan river——the two north–south routes through the Taklamakan desert[J]. Social Sciences in Xinjiang, (5): 79−91 (in Chinese).

[57] Zhang J, Wang X S, Yin L H, Wang W K, Love A, Lu Z T, Jiang W, Yang G M, Xie Y Q, Wang X Y, Sun F Q, Tang X P, Hou G C, Pang Z H. 2021. Inflection points on groundwater age and geochemical profiles along wellbores light up hierarchically nested flow systems[J]. Geophysical Research Letters, 48(16): e2020GL092337. doi: 10.1029/2020GL092337

[58] Zhang Guixiang. 1960. Report on the Geological–hydrological Investigation of the Station Area in Pishan County, Xinjiang [R]. Urumqi: The Second Brigade of Hydrogeology and Engineering Geology Bureau, Ministry of Geology (in Chinese).

[59] Zhang Hongyi, Xu Fenglin. 1994. Ancient river courses and ground water in Taklimakan desert[J]. Xinjiang Geology, (3): 249−258 (in Chinese withEnglish abstract).

[60] Zhang Mingjiang, Zhang Zhongyi. 2015. Perception of hydrogeological conditions of the water source of Hotan gas field in the northern part of Mazatag Mountain in the Taklamakan desert hinterland[J]. Xinjiang Nonferrous Metals, 38(2): 10−13 (in Chinese).

[61] Zhao Zhenyong, Tian Changyan, Zhang Ke, Wang Li. 2020. Biological improvement of saline land and comprehensive utilization of saline plant resources[J]. High–Technology and Industrialization, (9): 64−66 (in Chinese).

[62] Zhao Zhongxian, Li Wenpeng. 1995. Preliminary Hydrogeological Survey of Water Supply in the Tazhong 4# Oilfield of the Taklimakan Desert in Xinjiang[R]. Urumqi: Xinjiang Water Resources Department of Industry and Mining, Petroleum Water Supply Management General Station and Geological Survey Branch of Survey and Design Institute of Xinjiang Construction Corps (in Chinese).

[63] Zhong Xinjie, Gao Yuxing, Ma Kai, Zhang Aiqiang, Zhou Chenglong. 2016. Analysis of rainfall variation in hinterland of Taklamakan desert[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 36(6): 303−307 (in Chinese with English abstract).

[64] Zhou Xueying, Jia Jian, Liu Guoqiang, Wang Fang, Qiu Huimin, Sun Huaiqin. 2019. Characteristics of precipitation at hinterland of Taklimakan desert, China[J]. Journal of Desert Research, 39(1): 187−194 (in Chinese with English abstract).

[65] Zhu Bingqi, Yang Xiaoping. 2007. Chemical characteristics and its causes of natural water bodies in the Taklamakan desert[J]. Chinese Science Bulletin, 52(13): 1561−1566 (in Chinese). doi: 10.1360/csb2007-52-13-1561

[66] 陈冬. 2021. 反渗透膜及在水处理中的应用[J]. 山东化工, 50(18): 269−270. doi: 10.3969/j.issn.1008-021X.2021.18.099

[67] 陈玮. 1992. 塔克拉玛干沙漠地下水环境同位素研究[J]. 干旱区地理, (1): 17−24.

[68] 党学亚, 张俊, 常亮, 顾小凡. 2022. 西北地区水文地质调查与水资源安全[J]. 西北地质, 55(3): 81−95.

[69] 杜虎林, 鲍忠文, 金小军, 周宏伟, 孙书澎, 阎若森, 吴天长. 2012. 塔里木沙漠公路防护林滴灌水分利用效率分析[J]. 中国沙漠, 32(2): 359−363.

[70] 杜虎林, 肖洪浪, 郑威, 周宏伟, 孙书澎, 高前兆, 邱永志, 许波, 汪祥余. 2008. 塔里木沙漠油田南部区域地表水与地下水水化学特征[J]. 中国沙漠, 28(2): 388−394.

[71] 范薇, 周金龙, 曾妍妍, 周殷竹, 陈云飞, 李玲, 侯珺. 2019. 塔里木沙漠公路沿线浅层地下水化学特征[J]. 南水北调与水利科技, 17(2): 157−165.

[72] 范敬龙, 徐新文, 雷加强, 赵景峰, 王鲁海. 2009a. 塔里木沙漠公路沿线地下水空间变异性及分布规律研究[J]. 干旱区资源与环境, 23(10): 137−142.

[73] 范敬龙, 徐新文, 雷加强, 赵景峰, 王鲁海. 2009b. 塔里木沙漠公路沿线地下水流速流向测定[J]. 工程勘察, 37(8): 51−55.

[74] 范敬龙, 徐新文, 雷加强, 赵景峰, 李生宇, 王海峰, 张建国, 周宏伟. 2008. 塔里木沙漠公路沿线地下水位的时空变化及其影响因素分析[J]. 科学通报, (S2): 43−51.

[75] 冯起, 陈广庭, 朱震达. 1996. 塔克拉玛干沙漠北部全新世环境演变(I)[J]. 环境科学学报, 16(2): 238−244.

[76] 冯伟, 杨文斌, 唐进年, 李卫, 党宏忠, 梁海荣, 张志山. 2015. 中国沙漠(地)深层渗漏量及动态特征[J]. 中国沙漠, 35(5): 1362−1370.

[77] 国家林业局. 2018. 中国沙漠图集[M]. 北京: 科学出版社.

[78] 高钟. 1987. 趣味的沙漠水科学[M]. 银川: 宁夏人民出版社.

[79] 耿鹤年, 郑作栋, 王同禄. 1961. 和田河中游灌溉区水文地质初步勘查报告[R]. 地质部水文地质工程地质局第二大队.

[80] 关有志, 李志中. 1994. 塔克拉玛干沙漠北部全新世地层中的元素分布与古气候[J]. 干旱区地理, 17(3): 19−26.

[81] 郝爱兵, 李文鹏, 梁志强. 2000. 利用TDS和δ18O确定溶滤和蒸发作用对内陆干旱区地下水咸化贡献的一种方法[J]. 水文地质工程地质, 27(1): 4−6.

[82] 何清, 金莉莉, 杨兴华, 艾力·买买提明. 2011. 塔中紫外辐射与气象要素的关系[J]. 干旱区研究, 28(6): 901−912.

[83] 何清, 向鸣. 1998. 塔克拉玛干沙漠腹地一次强降水天气分析[J]. 干旱区研究, 15(1): 15−20.

[84] 胡顺军, 雷加强, 徐新文, 宋郁东, 田长彦, 陈小兵. 2008. 塔克拉玛干沙漠风沙土潜水极限蒸发强度的理论分析[J]. 科学通报, (S2): 107−111.

[85] 焦培新. 1995. 塔克拉玛干沙漠地下水形成分布规律及其开发利用条件[J]. 地下水, (3): 97−101.

[86] 李火青, 吴新萍, 买买提艾力·买买提依明, 霍文, 杨兴华, 何清, 刘永强. 2016. 塔克拉玛干沙漠地表浅层土壤热扩散率、温度和热通量计算方法的比较研究[J]. 土壤通报, 47(4): 805−813.

[87] 李文鹏, 郝爱兵, 刘振英. 2000. 塔里木盆地地下水开发远景区研究[M]. 北京: 地质出版社.

[88] 李文鹏, 焦培新, 赵忠贤. 1995. 塔克拉玛干沙漠腹地地下水化学及环境同位素水文地质研究[J]. 水文地质工程地质, 22(4): 22−24.

[89] 李江风. 1991. 新疆气候[M]. 北京: 中国气象出版社.

[90] 廖小荷, 何清, 金莉莉, 杨兴华, 买买提艾力·买买提依明, 霍文, 杨帆. 2018. 塔克拉玛干沙漠腹地冬季积雪下垫面地表反照率及土壤温湿度变化特征[J]. 中国沙漠, 38(2): 393−400.

[91] 刘加珍, 陈亚宁, 李卫红, 陈亚鹏. 2004. 塔里木河下游植物群落分布与衰退演替趋势分析[J]. 生态学报, 24(2): 379−383.

[92] 刘娟, 赵志江. 2009. 新疆墨玉县和田河气田水源地供水水文地质详查报告[R]. 乌鲁木齐: 新疆地质工程勘察院.

[93] 马倩雯, 来风兵. 2020. 塔克拉玛干沙漠和田河西侧胡杨沙堆粒度特征[J]. 沙漠与绿洲气象, 14(6): 114–120.

[94] 门国发, 李永智. 1996. 新疆塔克拉玛干沙漠塔中KT1号孔水文地质勘查综合研究报告[R]. 乌鲁木齐: 新疆水文地质工程地质勘查院.

[95] 门国发, 李永智. 1997. 新疆塔克拉玛干沙漠塔中KT2号孔水文地质勘查综合研究报告[R]. 乌鲁木齐: 新疆水文地质工程地质勘查院.

[96] 钱亦兵, 石井武政, 水野清秀. 1991. 塔克拉玛干沙漠和田河流域沙漠沙物质来源初探[J]. 干旱区研究, 8(4): 48−51.

[97] 苏明磊, 褚宏宽, 刘亮, 王勇, 赖增铮. 2014. 新疆塔中Ⅰ号凝析气田中古8–中古43区块地面建设工程水源地供水水文地质详查报告[R]. 乌鲁木齐: 新疆地质工程勘察院.

[98] 王平, 张学静, 王田野, Pozdniakov S. 2018. 估算干旱区地下水依赖型植物蒸散发的White法评述[J]. 地理科学进展, 37(9): 1159−1170.

[99] 王学全, 高前兆. 1998. 塔克拉玛干沙漠降水入渗和径流补给试验观测[J]. 干旱区资源与环境, 12(4): 112−118.

[100] 魏亚平, 范敬龙, 徐新文, 金小军, 周宏伟. 2016. 塔克拉玛干沙漠南部地下水化学演化模拟[J]. 中国沙漠, 36(3): 798−804.

[101] 武毅, 郭建强. 2004. 塔克拉玛干沙漠水文地质特征的音频大地电磁测深法勘查效果[J]. 工程地球物理学报, 1(3): 269−273.

[102] 吴正. 2009. 中国沙漠及其治理[M]. 北京: 科学出版社.

[103] 熊黑钢, 韩春鲜. 2006. 历史时期塔里木盆地南缘交通线路变迁与环境的关系[J]. 人文地理, 21(6): 40−44.

[104] 杨鹏年, 邓铭江, 李霞, 董新光. 2008. 塔里木河下游间歇输水下地下水响应宽度—以塔里木河下游英苏断面为例[J]. 干旱区研究, 25(3): 331−335.

[105] 杨小平, 杜金花, 梁鹏, 张德国, 陈波, Patrick R, 张峰, 李鸿威, 王旭龙. 2021. 晚更新世以来塔克拉玛干沙漠中部地区的环境演变[J]. 科学通报, 66(24): 3205−3218.

[106] 杨兴华, 康永德, 周成龙, 霍文, 杨帆, 潘红林, 孟露, 何清. 2020. 塔克拉玛干沙漠土壤粒度分布特征及其对粉尘释放的影响[J]. 农业工程学报, 36(5): 167−174.

[107] 尹立河, 张俊, 王哲, 董佳秋, 常亮, 李春燕, 张鹏伟, 顾小凡, 聂振龙. 2021. 西北内陆河流域地下水循环特征与地下水资源评价[J]. 中国地质, 48(4): 1094−1111. doi: 10.12029/gc20210408

[108] 尹立河, 张俊, 姜军, 张鹏伟, 顾小凡, 董佳秋, 郭培宏, 杨炳超, 李瑛. 2023. 南疆地区水资源问题与对策建议[J]. 中国地质, 50(1): 1−12. doi: 10.12029/gc20220724002

[109] 殷晴. 1987. 和田水系变动和绿洲兴衰的历史考察——兼述穿越塔克拉玛干沙漠的两条南北通道[J]. 新疆社会科学, (5): 79−91.

[110] 张贵祥. 1960. 新疆皮山县治沙站站区地质–水文地质调查报告[R]. 地质部水文地质工程地质局第二大队.

[111] 张鸿义, 许风林. 1994. 塔克拉玛干沙漠中的古河道与地下水[J]. 新疆地质, (3): 249−258.

[112] 张明江, 张忠燚. 2015. 对塔克拉玛干沙漠腹地麻扎塔格山北部和田气田水源地水文地质条件的认识[J]. 新疆有色金属, 38(2): 10−13.

[113] 赵振勇, 田长彦, 张科, 王黎. 2020. 盐碱地生物改良与盐生植物资源综合利用[J]. 高科技与产业化, (9): 64–66.

[114] 赵忠贤, 李文鹏. 1995. 新疆塔中4#油田供水水文地质初步勘查[R]. 乌鲁木齐: 新疆水利厅工矿、石油供水管理总站、兵团勘测设计院地质勘察分院.

[115] 中国科学院治沙队. 1964. 治沙研究(第六号)[M]. 北京: 科学出版社, 131–213.

[116] 中国科学院塔克拉玛干沙漠综合科学考察队. 1993. 塔克拉玛干沙漠地区水资源评价与利用[M]. 北京: 科学出版社.

[117] 钟昕洁, 高宇星, 马凯, 张爱强, 周成龙. 2016. 塔克拉玛干沙漠腹地降雨特征分析[J]. 水土保持通报, 36(6): 303−307.

[118] 周雪英, 贾健, 刘国强, 王芳, 仇会民, 孙怀琴. 2019. 1997—2017年塔克拉玛干沙漠腹地降水特征[J]. 中国沙漠, 39(1): 187−194.

[119] 朱秉启, 杨小平. 2007. 塔克拉玛干沙漠天然水体的化学特征及其成因[J]. 科学通报, 52(13): 1561−1566.

-

下载:

下载: