Main controlling factors of continental shale gas enrichment: A case study of Shanxi Formation in Yan'an exploration area, Ordos Basin

-

摘要:

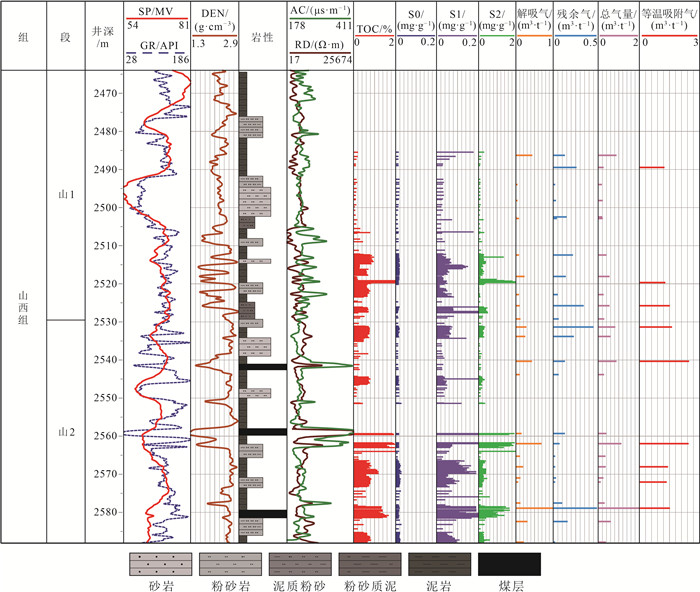

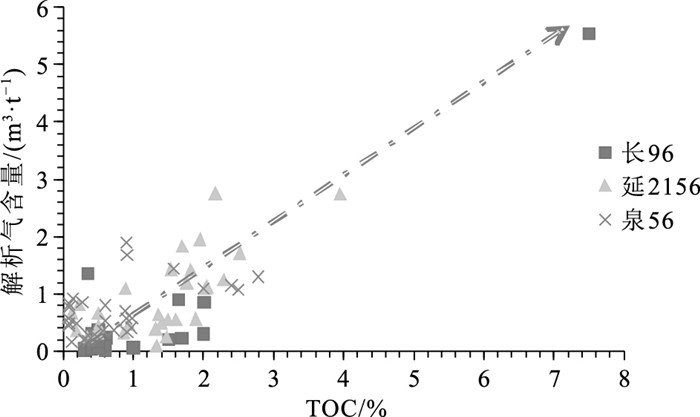

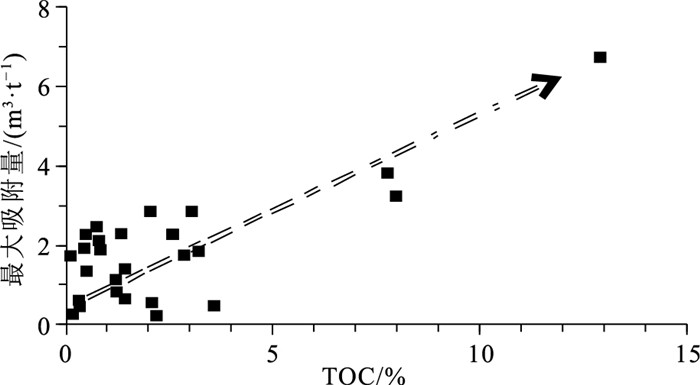

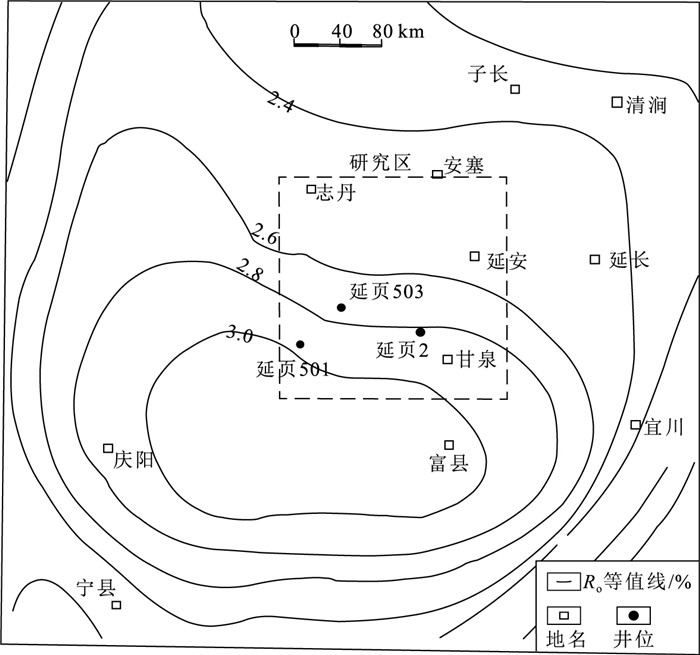

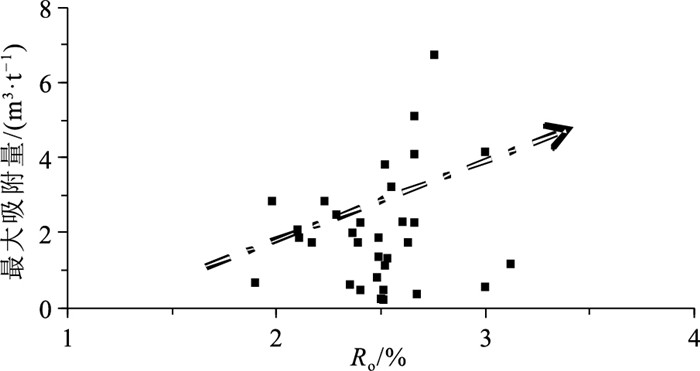

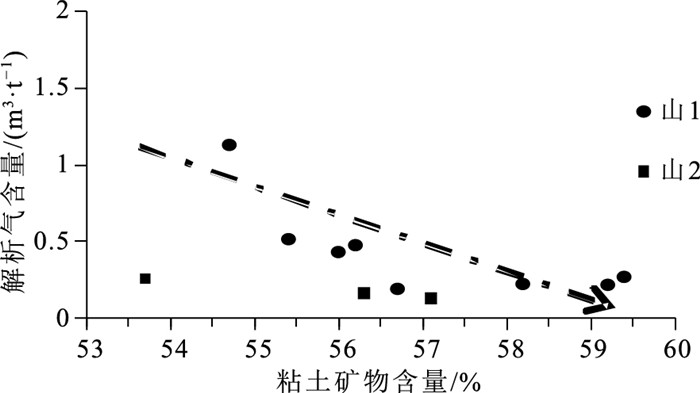

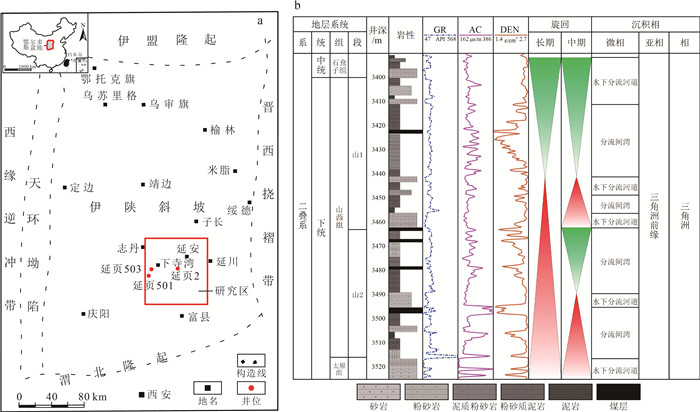

为揭示鄂尔多斯盆地东南部页岩及页岩气富集特征,选取延安探区页岩样品进行岩石热解、镜质体反射率、页岩解析气、等温吸附等实验分析,对研究区山西组页岩气的富集主控因素进行详细的探讨。结果表明:①有机碳总量变化范围较大,以Ⅲ型干酪根为主。镜质体反射率Ro平均值为2.39%~2.51%,处于高成熟—过成熟阶段。②有机碳含量、热解参数游离烃(S1)及热解烃(S2)均与解析气含量、等温吸附气含量呈现正相关性,镜质体反射率Ro与解析气、残余气及总含气量具正相关关系。③储层孔隙度较低,物性与页岩气含量成正比;粘土矿物含量较高,比表面积高,有利于提高页岩对气体的吸附能力,但是粘土矿物含量与页岩气产量成反比。④山1段早白垩世末期地层过剩压力较高,延川—张家滩—云岩—宜川一带的地层过剩压力基本在10 MPa以上,地层过剩压力对页岩气的保存具有决定作用。研究结果认为,页岩气的富集主控因素为高有机质丰度、高热演化程度,其次物性显示测试样品渗透率较高、早白垩世末期的地层过剩压力较大,为页岩气提供了重要的保存条件。

Abstract:To reveal the enrichment characteristics of shale gas in the southeastern Ordos Basin, shale samples from Yan'an exploration area were selected for geochemical tests of organic matter, rock pyrolysis, and vitrinite reflectance.At the same time, a large number of experimental methods such as thin section identification, whole rock, and clay minerals, shale gas analysis, and isothermal adsorption were carried out to discuss the main controlling factors of shale gas enrichment in Shanxi Formation in the study area.And the following research results are obtained: ①The total organic carbon(TOC) varies widely in the shale of Shanxi Formation shale, and the type Ⅲ kerogen is the main one.The average value of Ro is 2.48%, which is in the high mature-overmature stage.②The organic carbon content, pyrolysis parameters free hydrocarbon(S1), and pyrolysis hydrocarbon(S2) are positively correlated with the content of desorption gas and isothermal adsorption gas.The vitrinite reflectance Ro is positively correlated with desorption gas, residual gas, and total gas content, indicating that the abundance of organic matter and thermal evolution maturity control the content of shale gas directly.③The physical property test data of the shale reservoir show that the porosity is low, with an average of 0.77% and an average permeability of 0.039×10-3μm2, and the physical property is directly proportional to the shale gas content.The clay mineral content is high, ranging from 57.87% to 60.28%, mainly composed of the illite/montmorillonite mixed layer and kaolinite.With a high specific surface area, which is conducive to improving the gas adsorption capacity of shale.But the clay mineral is inversely proportional to shale gas production.④The formation excess pressure at the end of Early Cretaceous in the shan1 member is relatively high, and the excess pressure in the Yanchuan-Zhangjiatan-Yunyan-Yichuan line is above 10 MPa, which plays a decisive role in the preservation of shale gas.In conclusion, high organic matter abundance and high maturity are the basic control factors of shale gas enrichment in Shanxi Formation of Ordos Basin.Secondly, the physical properties show that the test samples have high permeability and the formation excess pressure at the end of Early Cretaceous in the shan1 member is relatively high, which provides important preservation conditions.

-

-

[1] Li Y, Yang J H, Pan Z J, et al. Unconventional natural gas accumulations in stacked deposits: A discussion of Upper Paleozoic coal-bearing strata in the east margin of the Ordos Basin, China[J]. Acta Geologica Sinica, 2019, 93(1): 111-129. doi: 10.1111/1755-6724.13767

[2] Liang Q S, Hang X, Tian J C, et al. Geological and geochemical characteristics of marine-continental transitional shale from the Lower Permian Taiyuan Formation, Taikang uplift, southern North China Basin[J]. Marine and Petroleum Geology, 2018, 98: 229-242. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2018.08.027

[3] Langmuir I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum[J]. Am. Chem. Soc., 1918, 40(9): 1361-1403. doi: 10.1021/ja02242a004

[4] 曹军, 刘成林, 马寅生, 等. 柴达木盆地东部石炭系海陆过渡相煤系页岩气地球化学特征及成因[J]. 地学前缘, 2016, 23(5): 158-166. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201605022.htm

[5] 董大忠, 邱振, 张磊夫, 等. 海陆过渡相页岩气层系沉积研究进展与页岩气新发现[J]. 沉积学报, 2021, 39(1): 29-45. doi: 10.14027/j.issn.1000-0550.2021.002

[6] 付金华, 郭少斌, 刘新社, 等. 鄂尔多斯盆地上古生界山西组页岩气成藏条件及勘探潜力[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(2): 382-389. doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.2013.02.001

[7] 付常青, 朱炎铭, 陈尚斌. 浙西荷塘组页岩孔隙结构及分形特征研究[J]. 中国矿业大学学报, 2016, 45(1): 77-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGKD201601012.htm

[8] 黄金亮, 邹才能, 李建忠, 等. 川南下寒武统筇竹寺组页岩气形成条件及资源潜力[J]. 石油勘探与开发, 2012, 39(1): 69-75. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK201201009.htm

[9] 琚宜文, 戚宇, 房立志, 等. 中国页岩气的储层类型及其制约因素[J]. 地球科学进展, 2016, 31(8): 782-798. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXJZ201608003.htm

[10] 匡立春, 董大忠, 何文渊, 等. 鄂尔多斯盆地东缘海陆过渡相页岩气地质特征及勘探开发前景[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(3): 435-446. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK202003002.htm

[11] 卢进才, 李玉宏, 魏仙样, 等. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油层组油页岩沉积环境与资源潜力研究[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2006, (6): 928-932. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ200606009.htm

[12] 兰朝利, 郭伟, 王奇, 等. 鄂尔多斯盆地东部二叠系山西组页岩气成藏条件与有利区筛选[J]. 地质学报, 2016, 90(1): 177-188. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201601012.htm

[13] 李剑, 佘源琦, 高阳, 等. 中国天然气产业发展形势与前景[J]. 天然气工业, 2020, 40(4): 133-142. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TRQG202004024.htm

[14] 刘亢. 鄂尔多斯盆地石炭-二叠纪海陆过渡相页岩气成藏条件及勘探潜力[J]. 中国煤炭地质, 2021, 33(9): 1-7. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGMT202109001.htm

[15] 孟宪武, 田景春, 张翔, 等. 川西南井研地区筇竹寺组页岩气特征[J]. 矿物岩石, 2014, 32(2): 96-105. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWYS201402015.htm

[16] 孟凡洋, 陈科, 包书景, 等. 鄂西巴东地区(巴页1井) 发现海陆过渡相页岩气[J]. 中国地质, 2017, 44(2): 403-404. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201702017.htm

[17] 石油勘探开发科学院实验中心. 中国石油天然气行业标准SY/T5163-1995[S]. 1995.

[18] 孙则朋, 王永莉, 魏志福, 等. 海陆过渡相页岩含气性及气体地球化学特征: 以鄂尔多斯盆地山西组页岩为例[J]. 中国矿业大学学报, 2017, 46(4): 859-868. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGKD201704020.htm

[19] 王社教, 杨涛, 张国生, 等. 页岩气主要富集因素与核心区选择及评价[J]. 中国工程科学, 2012, 14(6): 94-100. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GCKX201206012.htm

[20] 王玉满, 董大忠, 李建忠, 等. 川南下志留统龙马溪组页岩气储层特征[J]. 石油学报, 2012, 33(4): 551-561. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYXB201204004.htm

[21] 王道富, 王玉满, 董大忠, 等. 川南下寒武统筇竹寺组页岩储集空间定量表征[J]. 天然气工业, 2013, 33(7): 1-10. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TRQG201307002.htm

[22] 吴小力, 李荣西, 李尚儒, 等. 下扬子地区海陆过渡相页岩气成藏条件与主控因素: 以萍乐坳陷二叠系乐平组为例[J]. 地质科技情报, 2018, 37(1): 160-168. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ201801022.htm

[23] 吴鹏, 曹地, 朱光辉, 等. 鄂尔多斯盆地东缘临兴地区海陆过渡相页岩气地质特征及成藏潜力[J]. 煤田地质与勘探, 2021, 49(6): 24-34. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MDKT202106003.htm

[24] 郗兆栋, 田忠斌, 唐书恒. 鄂尔多斯盆地东缘海陆过渡相页岩气储层孔隙特征及影响因素[J]. 中国地质, 2016, 43(6): 2059-2069. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI201606017.htm

[25] 闫德宇, 黄文辉, 张金川. 鄂尔多斯盆地海陆过渡相富有机质泥页岩特征及页岩气意义[J]. 地学前缘, 2015, 22(6): 197-206. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201506017.htm

[26] 曾维特, 张金川, 丁文龙, 等. 延长组陆相页岩含气量及其主控因素——以鄂尔多斯盆地柳坪171井为例[J]. 天然气地球科学, 2014, 25(2): 291-301. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDKX201402021.htm

[27] 赵佩, 李贤庆, 孙杰, 等. 川南地区下古生界页岩气储层矿物组成与脆性特征研究[J]. 现代地质, 2014, 28(2): 396-403. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDDZ201402018.htm

[28] 张琴, 邱振, 张磊夫, 等. 海陆过渡相页岩气储层特征与主控因素——以鄂尔多斯盆地大宁-吉县区块二叠系山西组为例[J]. 天然气地球科学, 2022, 33(3): 396-407. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDKX202203006.htm

[29] 张瑜, 闫建萍, 贾祥娟, 等. 四川盆地五峰组-龙马溪组富有机质泥岩孔径分布及其与页岩含气性关系[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1755-1762. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDKX201509018.htm

[30] 中国石油勘探开发研究院. 中国石油天然气行业标准SY/T 5124-2012[S]. 2012.

[31] 邹才能, 潘松圻, 荆振华, 等. 页岩油气革命及影响[J]. 石油学报, 2020, 41(1): 1-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYXB202001001.htm

[32] 邹才能, 赵群, 丛连铸, 等. 中国页岩气开发进展、潜力及前景[J]. 天然气工业, 2021, 41(1): 1-14. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TRQG202101002.htm

-

下载:

下载: