Distribution characteristics of sediments and indication significance of sedimentary environment in the Sanya area, Hainan Province

-

摘要:

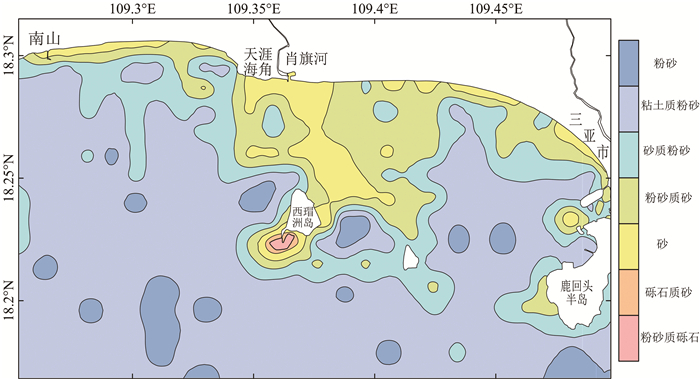

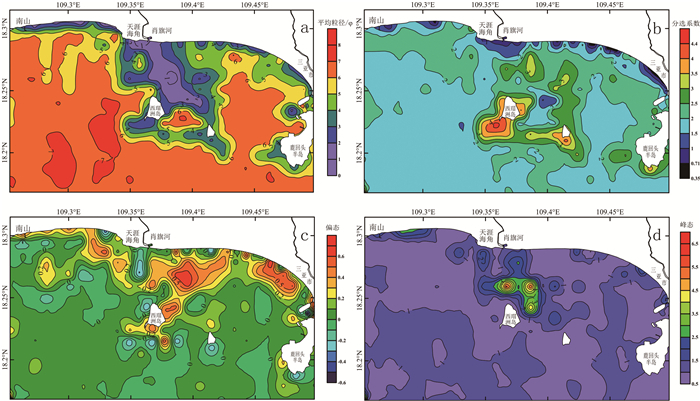

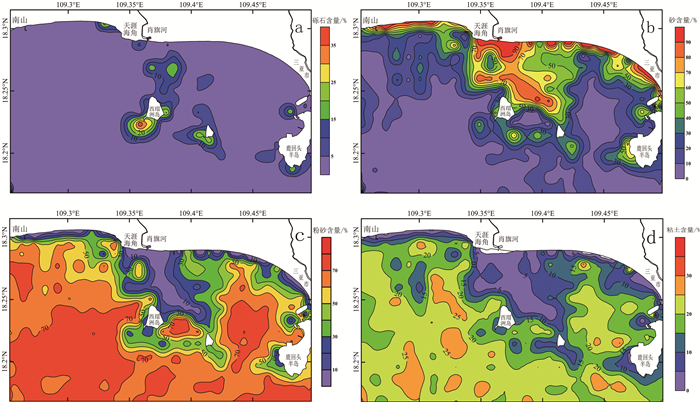

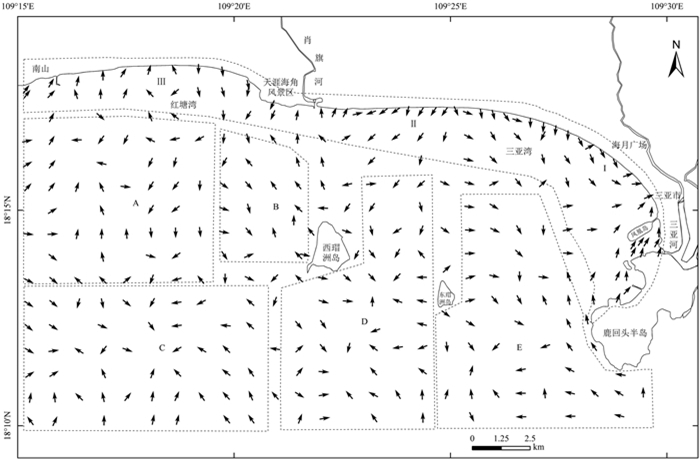

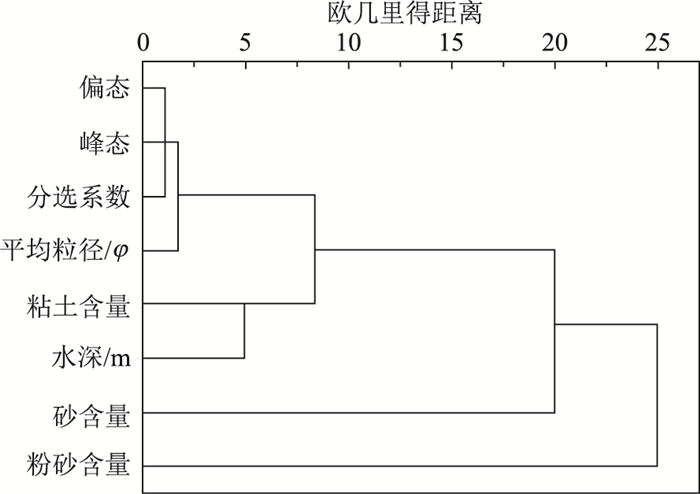

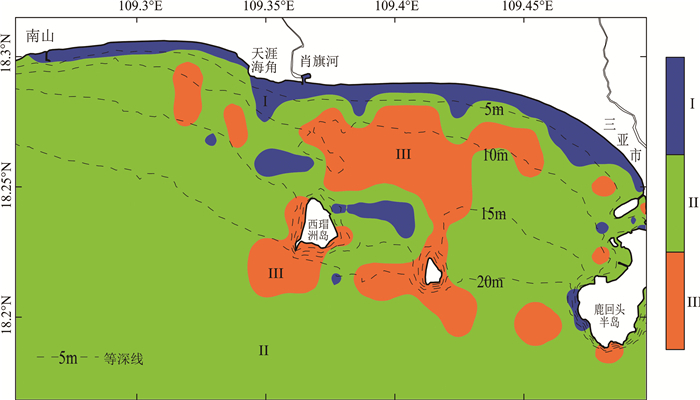

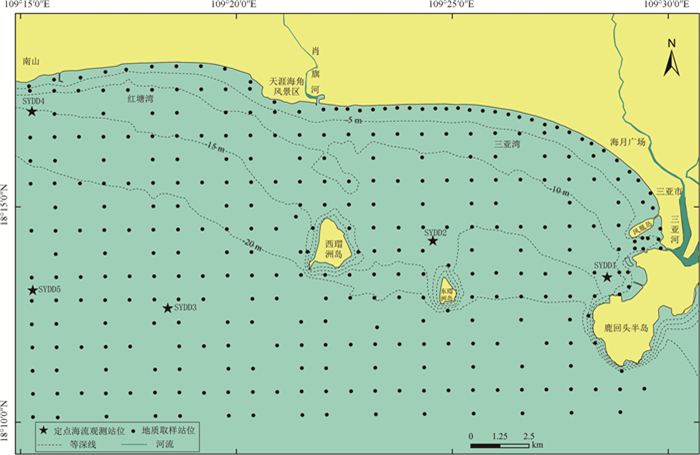

2015—2016年开展1:5万三亚海岸带综合地质调查,在三亚近岸海域采集328站位表层沉积物、完成5站位定点海流观测,获取了三亚海域表层沉积物粒度分布特征和水动力特征,并研究其指示的沉积环境。结果表明,研究区沉积物类型主要是粘土质粉砂、砂、砂质粉砂、砾石质砂、粉砂和粉砂质砂,其中粘土质粉砂是最主要沉积物类型,平均粒径为0.22~7.37φ。沉积物输运趋势显示,沿岸不同岸段出现侵蚀淤积趋势,东西瑁洲岛离岸输运,研究区南部存在多个沉积中心。海流结果表明,研究区属往复流,涨潮方向为西北向,落潮方向为东南向,余流方向主要为东南向。对水深、沉积物粒度参数进行了主成分分析和聚类分析,综合考虑水动力、物源和地形因素及其相互作用,将研究区划分为3类沉积环境。这种划分方法能揭示不同控制因素下的沉积环境差异,研究结果可为三亚海域生态环境保护、海洋工程建设提供科学依据。

Abstract:In order to obtain the grain size distribution characteristics and hydrodynamics of surface sediments in Sanya area and to study the indicative significance of sedimentary environment, a total of 328 surface sediments samples were collected and five fixed-point ocean current observations were completed in the coastal waters of Sanya during the 1:50000 comprehensive geological survey in this area from 2015 to 2016.The results show that the types of sediments in the study area are mainly clayey silty sand, sand, sandy silty sand, gravelly sand, silty sand and silty sand, with the mean size 0.22~7.37φ, among which clayey silty sand is the most important.The grain size transport trend indicates that there are an erosion-deposition trend in some sectors along the coastline, offshore transport of the Maozhou island and multiple deposition centers in the south of the study area.The results show that there exists a reciprocating current in the study area, the direction of high tide is northwest, the direction of ebb tide is southeast, and the direction of residual current is southeast.Based on the principal component analysis and cluster analysis, according to the hydrodynamic, provenance and topographic factors as well as their interactions, the study area is divided into three types of sedimentary environments.This division way can reveal the difference in the sedimentary environments under different controlling factors.The results of the study can provide a scientific basis for ecological environmental protection and marine engineering construction in Sanya.

-

Key words:

- sediments /

- grain size /

- hydrodynamic /

- transportation trend /

- clustering /

- Sanya, Hainan Province

-

-

表 1 三亚附近海域定点站位海流及余流特征

Table 1. Current and residual current characteristics of fixed stations in the Sanya coastal waters

站位 涨潮最大流速/(m·s-1) 方向 落潮最大流速/ (m·s-1) 方向 余流流速/ (m·s-1) 余流方向/° 时间 SYDD1 0.51 NNE 0.61 SSW 0.01 26 2016/09/02-03 SYDD2 0.46 NWW 0.48 SEE 0.07 325 2016/09/01-02 SYDD3 0.71 NWW 0.86 SEE 0.04 38 2016/09/01-02 SYDD4 0.74 W 0.76 SEE 0.08 95 2017/08/07-08 SYDD5 0.67 NWW 0.82 SEE 0.07 70 2017/08/07-08 表 2 主因子分析负荷矩阵和贡献累积方差

Table 2. Principal factor analysis load matrix and contribution cumulative variance

因素 成分1 成分2 砾石含量 -0.42 0.84 砂含量 -0.97 -0.16 粉砂含量 0.97 0.01 粘土含量 0.93 0.07 平均粒径/φ 0.97 -0.14 分选系数 -0.03 0.91 偏态 -0.51 -0.10 峰态 -0.45 -0.13 水深/m 0.73 0.24 累计 53.79% 72.24% -

[1] 梅西, 李学杰, 密蓓蓓, 等. 中国海域表层沉积物分布规律及沉积分异模式[J]. 中国地质, 2020, 47(5): 1447-1462. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI202005013.htm

[2] 杨阳, 高抒, 周亮, 等. 海南新村港潟湖表层沉积物粒度特征及其沉积环境[J]. 海洋学报, 2016, 38(1): 94-105. doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2016.01.009

[3] 李亮, 陈忠, 刘建国, 等. 南海北部表层沉积物类型及沉积环境区划[J]. 热带海洋学报, 2014, 33(1): 54-61. doi: 10.3969/j.issn.1009-5470.2014.01.007

[4] 李军, 胡邦琦, 李国刚, 等. 山东半岛近海不同粉砂粒级含量分布的空间差异性及其沉积学意义[J]. 海洋学报, 2017, 39(1): 64-75. doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2017.01.007

[5] 李家胜, 高建华, 李军, 等. 鸭绿江河口沉积物元素地球化学及其控制因素[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(1): 25-31. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ201001008.htm

[6] 毛龙江, 张永战, 张振克, 等, 海南岛三亚湾现代沉积环境[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2007, 27(4): 17-22. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ200704003.htm

[7] 高抒. 沉积物粒径趋势分析: 原理与应用条件[J]. 沉积学报, 2009, 27(5): 826-836. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJXB200905008.htm

[8] 薛春汀, 张勇. 中国近岸海区沿岸流和海岸流对沉积物的搬运[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(1): 1-7. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ201001002.htm

[9] 仝长亮, 张匡华, 陈飞, 等. 海南岛北部海域海砂资源潜力评价[J]. 中国地质, 2020, 47(5): 1567-1575. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI202005022.htm

[10] 毛龙江, 张永战, 魏灵, 等. 海南岛三亚湾海滩研究[J]. 第四纪研究, 2006, 26(3): 477-484. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2006.03.020

[11] 崔振昂, 吴自军, 李亮, 等. 三亚湾海滩泥黑化调查评价[J]. 地质论评, 2020, 66(s1): 157-158. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP2020S1062.htm

[12] 季小梅, 张永战, 朱大奎. 三亚海岸演变与人工海滩设计研究[J]. 第四纪研究, 2007, 27(5): 853-860. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2007.05.027

[13] 严珍珍, 杜小平, 范湘涛. 三亚湾海岸动力演变的数值模拟研究[J]. 海岸工程, 2019, 38(3): 176-186. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HAGC201903002.htm

[14] 左书华, 谢华亮, 崔成, 等. 三亚红塘湾海域海床表层沉积物及泥沙运动特征[J]. 海洋地质前沿, 2018, 34(8): 18-23. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDT201808003.htm

[15] 吴小根, 金波, 卫建飞. 三亚港近期淤积变化及其原因分析[J]. 海洋通报, 1998, 17(5): 51-57. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HUTB199805008.htm

[16] 潘少明, 朱晓东, Smith J N. 海南岛三亚港现代沉积速率的研究[J]. 海洋与湖沼, 1995, 26(2): 133-137. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYFZ199502002.htm

[17] 赵美霞, 余克服, 施祺, 等. 三亚鹿回头珊瑚礁区沉降物的来源、分布及影响因素[J]. 科学通报, 2013, 58(17): 1583-1589. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB201317004.htm

[18] 刘景儒, 王其涵, 王建平, 等. 三亚海岸珊瑚礁地层成因演化与工程地质分区[J]. 岩土力学, 2014, 35(增1): 334-340. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX2014S1048.htm

[19] 卢博, 梁元博, 李赶先, 等. 三亚角外海海底地形地貌及现代沉积[J]. 海南大学学报自然科学版, 1995, 13(3): 226-231. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNDK503.007.htm

[20] 段依妮, 滕骏华, 蔡文博. 基于潮位观测的三亚湾海岸侵蚀遥感提取与分析[J]. 海洋预报, 2016, 33(3): 57-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYYB201603008.htm

[21] 李喜海, 梁海燕. 三亚湾海岸侵蚀原因分析及防治对策[J]. 海洋开发与管理, 2008, (12): 103-106. doi: 10.3969/j.issn.1005-9857.2008.12.019

[22] 梁超, 黄磊, 崔松雪. 近5年三亚海岸线变化研究[J]. 海洋开发与管理, 2015, (5): 43-45. doi: 10.3969/j.issn.1005-9857.2015.05.010

[23] 《中国海湾志》编纂委员会编. 中国海湾志第十一分册(海南省海湾)[M]. 北京: 海洋出版社, 1999: 183-223.

[24] Shepard F P. Nomenclature based on sand-silt-clay rations[J]. Journal of Sedimentary Petrology, 1954, 24: 151-158. http://ci.nii.ac.jp/naid/30003288053

[25] Gao S, Collins M, Lanckneus J, et al. Grain-size trends associated with net sediment transport pattern-an example from the Belgian continental-shelf[J]. Marine Geology, 1994, 121(3/4): 171-185. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025322794900299

-

下载:

下载: